元ジュビロMF山田大記、引退後の1年――Jリーガーは“次の3年”をどう使うのか(後編)

2024年12月8日、J1最終節、鳥栖との試合が終わった。0-3。ジュビロ磐田のJ2降格が決まった。この日が選手人生最後の日となった山田大記は、ピッチからスタンドを眺めていた。

サックスブルーと白のユニフォームに身を包んだサポーターたち。涙を流す者、呆然と立ち尽くす家族連れ。静かに、しかし確かに、時間が流れていた。

シーズン終了後、山田は二つの道を選んだ。ジュビロ磐田のCRO(クラブ・リレーションズ・オフィサー)——クラブと地域、サポーター、企業をつなぐ新しい役職として、クラブに残ること。そして、収入にならないNPO(非営利組織)活動に、全力を注ぐこと。

現役時代は優れたリーダーシップを発揮し、MBA(経営学修士)も取得するなど、さまざまな選択肢が開けていた中で、なぜ最初に「クラブに残り」、「収入にならない」道を選んだのか。

引退から一年。山田は、少し照れくさそうに笑いながら、こんな言葉を口にする。

「延長戦を戦っている感覚なんです」

(前後編/前編はこちら)

一度は「サッカー界から離れる」と決めていた

引退をはっきり意識し始めた2024年の夏。当時の山田の頭の中には、まったく別のシナリオが描かれていた。

——一回、サッカー界から離れよう。

「サッカー選手だった自分」にしがみついて生きることだけは避けたかった。武勇伝を語る元選手にはなりたくない。違う世界で、どこまで戦えるかを試してみたかった。ビジネスパーソンとして一度、ゼロから挑戦してみたい——。

頭には、一人の先輩の姿があった。藤田俊哉(現ジュビロ磐田SD/元日本代表)。引退後、過去の輝きにすがらず、異国で一からやり直す潔さに、強く惹かれた。

ビジネススクールでの経験も拍車をかけた。「サッカーのこと、こんなに毎日考えているのに、“考え方”を知らない、知りたい」――サッカーのために叩いた門は、ビジネスの世界への関心を増すきっかけにもなった。

しかし、2024シーズン終盤。引退に向けた日々の中で、風景は少しずつ変わっていった。

引退発表後の日々――スタッフの姿が教えてくれたこと

引退発表後、クラブは、ホーム最終節まで1週間というタイトな日程の中で、山田の引退セレモニーの準備にあわただしく動いていた。

プレスリリース、クリエイティブ作成、引退記念グッズの製作——引退セレモニーに関わった多くのスタッフたちが、関係者との調整に奔走し、遅い時間までやりとりを続けていた。

こんなギリギリのタイミングでも、ここまでやってくれるのか。自分の引退を惜しみ、走り回ってくれる皆の姿に、胸が震えた。

本来なら、クラブはシーズンが終わってから静かに「満了」を告げることもできた。統一契約書では、契約の提示はシーズン終了後5日以内で足りる。残留か降格か、見極めてからでもよかった。それでもジュビロは、最終節18日前というタイミングを選んだ。

「ちゃんとセレモニーで功労者としてねぎらって、送り出したい」

藤田の言葉に、山田は深く感謝した。もしシーズン終了後の満了通告であれば、違う感情だったかもしれない。だが、心の準備をする時間を与えてくれた。

そして迎えたFC東京戦。スタンドは、「10 YAMADA」のユニフォームと、自分への惜別の言葉で溢れていた。

降格という現実は厳しい。それでも、このクラブは、自分を「ただの戦力のひとつ」としてではなく、「共に戦った仲間のひとり」として、最大限の敬意と共に送り出そうとしてくれている。

まだ、この人たちの仲間でありたい。

この人たちのために、まだ自分にできることがあるんじゃないか。

一度離れると決めていた構想は、静かに形を変え始めていた。

——ジュビロに残るなら、何ができるか。

「三年で忘れられる」——先に経験した引退後の世界

話は少しさかのぼる。

山田がまだ20代後半、ドイツでプレーしていた頃のことだ。

オフを使い、オランダでコーチとして働いていた藤田俊哉を訪ねた。

食事の席で、藤田はこう語った。

「引退したら離れていく人は多い。忘れられるのは一瞬だよ」

そのときは、どこか他人事のように聞いていた。しかし、ドイツでの3年は、その言葉をじわじわと現実に変えていった。

オフシーズンになり、浜松に帰省する。

1年目は街を歩けば、「山田さん!」と声をかけられた。サインを求められることも少なくなかった。しかし2年目。目が合い、相手はこちらに気づいている。それでも、声はかけられなくなった。3年目。銭湯に入っていても、誰も気づかない。

「3年で忘れられるんだな」

藤田の言葉が、腹に落ちた。

人目を気にしなくていい気楽さもあった。が、同時に、寂しさもあった。自分が積み上げてきたものが、こんなにも早く、人の記憶から薄れていくのか。

引退後、“元選手”としての影響力は、せいぜい3年で消える。アディショナルタイム、3年。ならば、その“残り時間”をどう使うか。浮かび上がってきたのが、クラブと地域、ステークホルダーを結ぶ役割——CROというポジションだった。

「サッカー選手じゃない自分」で生きる挑戦をしながら、「元サッカー選手だからこそできること」を、この3年で使い切る。そんな構図が、頭の中に描かれていった。

現役中しかできないこと――NPOという選択

もうひとつ、心に引っかかっていたものがあった。

現役中にしかできないこと——。山田にとって、それは二つあった。

サッカーを限界まで追求すること。そして、子どもたちの社会課題に向き合うNPOの活動だ。

浜松市内のひとり親家庭の支援団体を訪ねたとき、小学生の男の子が見せた、あのキラキラした目。「ジュビロの選手が本当に来てくれた」——その表情は、現役のJリーガーだからこそ向けられるものだった。

現役選手が来るからこそ、子どもたちは集まり、話に耳を寄せる。企業の担当者も自治体の職員も、「現役Jリーガーの社会貢献」には、より大きな関心を示してくれる。

現役でなければ、ただ人よりサッカーが少しできる人にすぎない。子どもたちに届く“勢い”を持てるのは、現役という限られた時間だけ——。

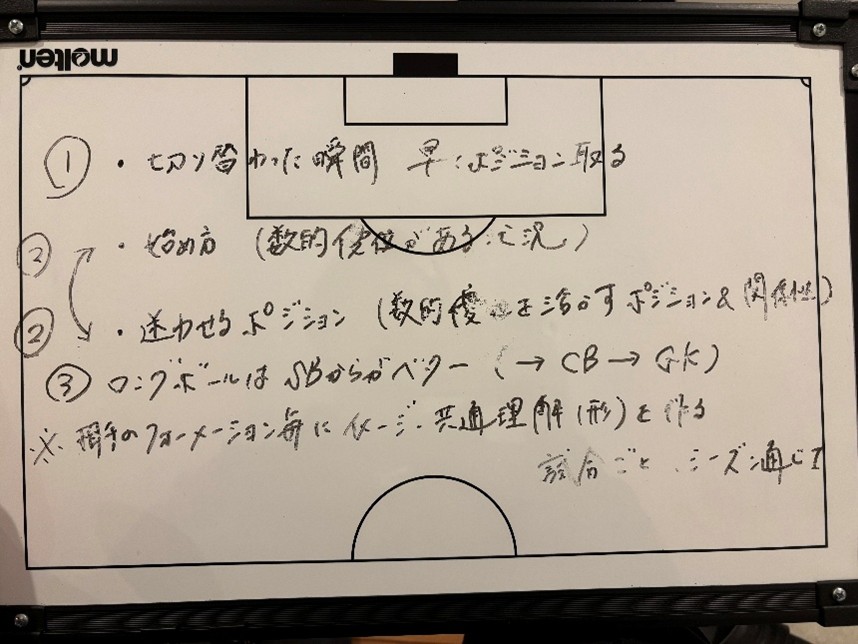

シーズン開幕前のキャンプ宿舎で、小川大貴(元ジュビロ磐田/現松本山雅FC)と自室のサッカーボードに向かい、構想を書きなぐった。

ReFrame Park——家庭や経済的な状況等で夢を諦めてしまう子どもに食事や体験の支援を提供し、地域の核となる常設コミュニティパーク。そして同様の課題に取り組む団体を支援する浜松こども基金。

「引退までに形にする」——そう決めて、2024年のシーズンは始まっていた。

しかし、引退は想定よりもだいぶ早く訪れた。Parkに向けた一歩目としての常設こども食堂の設置、基金の本格運用、企業や行政との連携強化——やり残したことはたくさんあった。

だから、残された3年で、走り抜く。ReFrameと浜松こども基金を、地域に根差した活動として軌道に乗せるところまでは持っていく。

サッカー選手は、子どものころからずっと「やりたいこと」がそばにある。だからこそ、引退後にまず直面するのは、“次の目標”という悩みだ。しかし、山田には、次に打ち込みたいものがはっきりと見えていた。

「まず残留」の後悔——現役時代のやり残し

不安が0だったわけではない。キャリアや収入の面から見れば、CROとNPOという選択は、むしろ逆行しているようにも見える。NPOに至っては生活の足しになることはない。

しかし、積み重ねたサッカー人生が、その決断を後押しした。

現役時代の貯蓄は、数年間持ち出しとなっても耐えられる見立てはあった。いざとなれば、サッカーに注いできた熱量とコミットを、ビジネスの世界に注げばどうにかなる——そんな感覚もあった。

そしてなによりも、山田を突き動かしたのは、選手時代の後悔だった。

リアリストすぎた自分——何度も経験した降格。その経験は、山田をいつしか現実的な選択をするリーダーに変えていた。

理想と現実。バランスが必要だと分かっているつもりだった。それでも山田は、目の前の現実にどんどん寄っていってしまった。「まず残留」。いつしかそこを思考のゴールにしてしまっていた自分に、気づかされる。

本当は、優勝とか、もっと先の景色を口にしてもよかったんじゃないか。もっと、チームメイトやチームを引き上げる言葉をかけられたんじゃないか——。

だからこそ、今度は大きな理想を語ることにした。別々に見えて、つながっている二つの目標。

「ジュビロと地域社会との関わり合いを起点に、強いジュビロを皆で取り戻す」

「環境を理由に“夢を諦める”子どものいない地域に変える」——

もう一度、そこにトライして、たどり着く挑戦がしたい。

仲間とたどり着く

誰かが仲間になってくれる瞬間が好きなんです——山田はそう語る。

地元の中小企業の経営者、市役所の職員、こども食堂の運営者たち。

さまざまな人から声を掛けられるようになった。

「応援するよ」「本気でやってるんだね」「自分もやりたかったけど、やれないから、頼むよ」

こども食堂に社員食堂を貸す経営者、フードドライブに協力するサポーター、法律や会計等の知識を惜しみなく提供してくれる専門家たち――自分たちが描いた目標に、仲間が集まり始めた。

ふと、あの時の藤田の言葉の続きが蘇る。

「忘れられるのは一瞬。それでも、残った家族や仲間を大切にしていけばいい」——今、その言葉の意味を噛みしめつつある。

現役時代、一人では試合に勝てなかった。チームも強くならなかった。サポーター、控えの選手、クラブスタッフ——いろんな立場の人の力が合わさって、ようやく前に進めた。今は、残ってくれた新しい仲間と、また歩みを始めた。

「仲間たちとみんなで頑張って、苦しい思いとか這いつくばる経験もして、でもみんなでなんとか目標にたどり着く。サッカーで、ジュビロで感じてきたことに、そういう本当の大きな喜びがあって」

勝利を分かち合うヤマハスタジアムの、あの光景——。

「あの一体感、仲間と分かち合って喜ぶ瞬間を、この街でも再現したいんです」

もう一度、ピッチの外で

山田大記は今、アディショナルタイムを戦っている。

地域のことを自分のことより優先する聖人ではない。お金の計算もするし、家計の心配もする。「元Jリーガー」という看板を捨てきれていない自分も、ちゃんと自覚している。

それでも、こう言い切る。

「今の自分みたいな状態で、ここまでフルコミットで子どもたちや地域のために時間を使える人って、そんなに多くないと思うんです。だから、今の自分がやらないで、誰がやるんだろうって」

サッカー人としての自分を捨てるのではなく、使い尽くす。

そのうえで、サッカー人ではない自分でも立っていられる場所を探していく。

FC東京戦で決めたPK。ゴール裏の歓声。ヤマハスタジアムが揺れたあの日の感覚は、今も鮮明に残っている。

「あれぐらいの喜びを、今度はピッチの外で、みんなと一緒に味わいたいですね」

まだホイッスルは鳴っていない。時計の表示は、90+3分あたりだろうか。

元サックスブルーの背番号10は、少し深く息を吸い込むと、こう続けた。

「アディショナルタイム、走り抜きますよ」