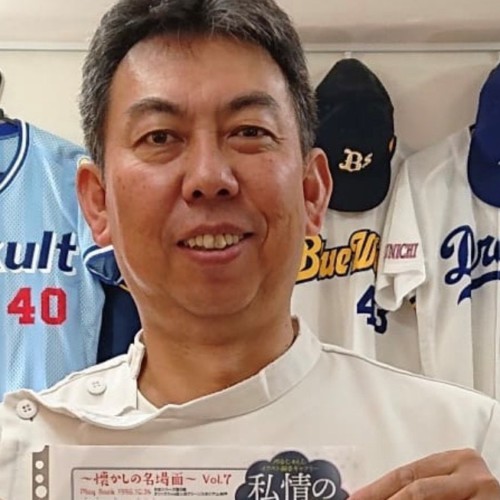

「防御率」より「K/BB」、「完投」より「QS」 投手記録の「価値観」も大きく揺れ動いている

広尾晃のBseball diversity

野球の記録は「打撃」「投球」「守備」の3つの分野に大別される。このうち、個人記録が表彰されるのは「打撃」と「投球」だ。

「野球記録の父」ヘンリー・チャドウィックは「打率」とともに「防御率」も考案している。

投手にとって重要なことは、相手打者を抑えて失点しないことだ。「防御率」は、投手がどんな目標を持ってプレーすべきかの「指標」を示したと言える。

1876年までのルールでは打者は3ストライクで三振、9ボールで一塁に歩いたが、これが1882年に7ボール、1884年に6ボール、1886年に5ボールと改訂され、1889年に4ボールとなった。

これ以降、大きなルール変更はなく、現在に至っている。

主要な投手記録

打撃記録同様、主要な投手記録についてみていこう

試合(game=G):投手がマウンドに上がった試合数。「登板」とほぼ同じ意味だが、例えば投手登録の選手が、打者で出場しても投手としてプレーしなかった場合「試合」記録はつくが「登板」はつかない。

先発(games started=GS):先発投手として投げること

勝利(win=W):勝利投手になること

敗北(lose=L):敗戦投手になること

セーブ(save=SV):試合の最後に登板し、リードを保ったまま試合を終えること

ホールド(hold=HLD):先発投手が降板後に登板し、リードを保ったまま次の投手に引き継ぐこと

ホールドポイント(hold point=HP):ホールド数+救援勝利数

完投(complete game= CG):先発投手が試合終了までひとりでなげること

完封(shut-out=SH):先発投手が完投し、失点せず勝ち投手になること

交代完了(games finished=GF):救援投手が他の投手に交代せず試合終了まで投げること

無四球試合(no walk=NW):投手が完投して、四死球を出さないこと

勝率(win-loses percentage=WL%):投手の勝利数÷(勝利数+敗北数)

打者(batters faced=BF):投手が対戦した打者

被安打(hits allowed=H):投手が打たれた安打

被本塁打(home runs allowed=HR):投手が打たれた本塁打

与四球(bases on balls=BB):投手が打者に与えた四球

故意四球(intentional bases on balls=IBB):投手が故意に与えた四球(敬遠)

与死球(hit by a pitch=HBP):投手が打者に与えた死球

奪三振(strikeouts=SO、K):投手が打者から奪った三振

暴投(wild pitch=WP): 捕手が捕球できないほど大きく逸れた投球

ボーク(balks=BK):投手のマウンドでの反則行為

失点(runs allowed): 投手が投球中に相手チームに与えた点

自責点(earned runs allowed):失策などを伴わない投手の責任による失点

防御率(earned run average):投手が9回を投げるときに失う自責点の平均 自責点÷投球回数×9

ざっと23ほどの項目がある。投手の個人成績は、これらの指標がずらっと並ぶ。最低限これだけの項目を表示しないとその投手の能力や個性は把握できないと言うことだ。

MLBの公式記録には、これらすべてが表示されているが、NPBの公式記録ではなぜか「先発」「完了」の項目がない。

投手が先発と救援に分化して半世紀以上経つ。NPBの公式サイトの投手記録では、いまだにその投手が先発投手なのか、救援投手なのかが明確にわからない。

日本で重視されてきた投手記録

これらの投手記録のうち、NPBで「表彰項目」になっているのは

勝利数、防御率、勝率、奪三振だった。

これらの数字が優秀な投手が「優秀な投手」とされてきた。

NPBでは、両リーグで最も優秀な先発投手1人に「澤村榮治賞=沢村賞」を授与している。

この基準は、以下の7項目になっている。

登板試合数 – 25試合以上

完投試合数 – 10試合以上

勝利数 – 15勝以上

勝率 – 6割以上

投球回数 – 200イニング以上

奪三振 – 150個以上

防御率 – 2.50以下

この基準は「投手は先発完投するもの」という従来の価値観に基づいている。

1970年代には日米ともに「セーブ」が考案され「投手の分業」が始まっていたが、特に日本のプロ野球では以後も長く、沢村賞に代表される指標が評価基準になっていた。

評価されなくなった指標

しかし今のデータ野球の概念では、以下の指標は、ほとんど評価されなくなっている。

完投試合数

投手の分業が進む中、完投はMLBだけでなくNPBでも「レアな記録」になりつつある。完投数を投手評価の指標にする考えは、支持されなくなっている。

勝利数

「20勝投手」がエースの代名詞だったように、勝利はこれまで最も重要な指標とされた。

しかし、投手が10失点しても味方が11得点すれば「勝利」が付く一方で、投手が1失点に抑えても味方が無得点だと「敗北」になる。「運」が左右すると言う点で、勝利数は投手の実力を反映する指標とはみなされなくなった。MLBで最優秀の投手に与えられる「サイ・ヤング賞」、2018年はナショナルズのマックス・シャーザーなど18勝投手が3人いたが、投球内容で彼らを上回るとして10勝(22位タイ)のメッツ、ジェイコブ・デグロムがサイ・ヤング賞を受賞している。

勝率

勝利数が評価されなくなったのだから、勝率も当然、投手の実力を表す指標とは見られなくなった。

防御率

打撃成績の項で述べたが、安打が「運の要素が大きい指標」と見なされたことで、安打などによる失点=自責点の率である「防御率」は、完全否定ではないものの「限定的な評価」になった。

投手の安定感を示すK/BB

一方で、重要視されるようになったのが奪三振と与四球、被本塁打だ。

奪三振は「振り逃げ」以外では絶対に走者を出さない、投手にとって最も安全なリザルトだ。

一方で与四球は絶対に相手をアウトにできない、投手にとって最も残念なリザルトだ。

奪三振が多く、与四球が少ない投手こそが「優秀」とされ、奪三振を与四球で割ったK/BB(またはSO/BB)が重要視された。

2024年のMLB、NPBの両リーグK/BB3傑 ※はサイ・ヤング賞

MLB

アメリカン・リーグ

1Gカービィ(マリナーズ)7.78(179三振23四球)

2Tスクーバル(タイガース)6.55(228三振35四球)※

3Lギルバート(マリナーズ)5.95(220三振37四球)

ナショナル・リーグ

1今永昇太(カブス)6.21(174三振28四球)

2Cセール(ブレーブス)5.77(225三振39四球)

3Sグレイ(カーディナルス)5.21(203三振39四球)

NPB

セントラル・リーグ

1菅野智之(巨)6.94(111三振16四球)

2東克樹(デ)5.19(140三振27四球)

3村上頌樹(神)3.94(130三振33四球)

パシフィック・リーグ

1加藤貴之(日)6.06(103三振17四球)

2武内夏暉(西)4.86(107三振22四球)

3早川隆久(楽)4.57(160三振35四球)

昨年のカブス今永はK/BBが非常に優秀だったこともあって高い評価を得た。 また被本塁打は「運の要素が強い」とされる「被安打」の中で唯一、投手の能力で防ぐことができるとされる。被本塁打数が少ない投手は評価が高くなる。

QSの重要性高まる

さらに今、評価されているのがQS(quality start)だ。これは先発投手が6回以上を投げて自責点3以下で抑えることを言う。「先発投手の最低限の責任」とされ重視される。

2024年のMLB、NPBの両リーグQS数3傑 ※はサイ・ヤング賞

アメリカン・リーグ 同数で4人いる

1Tスクーバル(タイガース)22※

1Cバーンズ(オリオールズ)22

1Lギルバート(マリナーズ)22

1Sルーゴ(ロイヤルズ)22

ナショナル・リーグ

1Zウィーラー(フィリーズ)26

2Aノラ(フィリーズ)20

2Lウェブ(ジャイアンツ)20

セントラル・リーグ

1東克樹(デ)22

2戸郷翔征(巨)21

2床田寛樹(広)21

パシフィック・リーグ

1有原航平(ソ)21

1モイネロ(ソ)21

3今井達也(西)20

救援投手に関しては、セーブ、ホールドは比較的新しい時代に考案された指標であり、中継ぎ投手、クローザーの実力、実績を表すものとして評価されている。

WHIPの価値下落

21世紀初頭、WHIP(walks plus hits per inning pitched)という指標が重視された。

WHIP=(与四球 + 被安打) ÷ 投球回

1イニング当たり四球と安打で出した走者数の事であり、投手の安定感を示す指標として非常に重要視され、MLBでは公式記録になっている。

しかしその後「安打は運の要素が大きい」ことが明らかにされ、WHIPは重要な指標とはみなされなくなった。

野球の記録、指標は新たな研究が進むとともにその価値が揺れ動くものなのだ。

今後もその動きに注視していきたい。