元西武・髙木大成氏 プロ野球選手から球団の社員へ”コンバート”「もう一度ゼロからライオンズを創り上げる」

かつて西武ライオンズの主力打者として1997年・98年の連覇に貢献した髙木大成氏。

05年に引退後は同球団の社員に転身し、今もライオンズを支えている。21年4月には著書「プロ野球チームの社員(ワニブックス刊)」を出版した。

同書には髙木の半生やライオンズとの歩み、野球界の未来への提言などが綴られている。

「レオのプリンス」と呼ばれファンに愛された男が球団の社員に転身後、どんな苦労があり、それを乗り越えてきたのか。本編より2回に分けてお送りする。

取材協力:株式会社西武ライオンズ (以降、敬称略)

1ヶ月熟考の末、引退し球団の社員へ

2005年10月、髙木は球団から戦力外通告を受けた。他球団で現役続行か、もしくは引退かー。髙木は人生の岐路に立たされた。

「03年のオフに、右腕に3箇所メスを入れる大きな手術をしました。なので、04年は1軍に1度も上がれませんでした。05年になって少しずつ傷が癒え始めましたが、大きな手術だったので思い通りには動かない。でも、もう1年やれば05年よりもパフォーマンスが良くなることは自分では見えていたので、そこで相当迷いましたね」

プロ入り時の監督だった東尾修氏など、周囲にも相談しながら約1ヶ月間悩み続けた。そして最終的に下した決断は現役引退だった。

「ライオンズからは『球団職員で働いてみないか?』と声をかけていただいていました。(12月で)32歳という年齢もありましたし、新たなチャンスを貰える機会は中々ないので決断しました」

”選手としての”意見を言える唯一の立場

05年12月、球団の社員として髙木の”第二の人生”が始まった。最初に配属されたのは営業部に新たに立ち上げられた「ファンサービスチーム」だった。

球団の社員としてのキャリアをスタートする上で、自身が強みと考えていたことがある。それは「選手としての意見を言える唯一の立場」であることだった。

「選手の立場で意見を言えること。これは活かせると思いました。当時はいわゆるファンサービスが常に行われていたわけではなく、04年のある出来事がきっかけでした。なのでやり始めれば間違いなく顧客満足度が上がることは分かっていたので、その点では『ライオンズはまだまだやることがたくさんあるな』と」

上述で出た04年。これは当時の大阪近鉄バファローズとオリックス・ブルーウェーブ(現:オリックス・バファローズ)の合併構想から始まった球界再編問題のことである。

日本プロ野球選手会会長だった古田敦也を中心に、選手会側は経営者側とシーズン中にも関わらず幾度となく話し合いを重ねた。

途中、10球団・1リーグ構想への流れが進むなどありながらも、選手会の尽力により2リーグ12球団を守り現在に至っている。

髙木は当時、前年オフの手術の影響でリハビリに専念していた。自身も野球ができない焦りに加え、グラウンド外での出来事にもどかしさを隠せなかった。

「私はメディアを通じてしか知ることができなかったのですが、憶測などで色々な報道がされていましたね。古田さんを先頭に2リーグ12球団を維持するべく戦っていましたが、まさに同じ気持ちでした。Jリーグも当時からすごい盛り上がりを見せていたので野球界への危機感をすごく抱いていました」

もう一度ゼロからライオンズを創り上げてく

そこにやりがいがあるという希望を持ち、髙木はユニフォームからスーツへと着替えた。

「チームが強いのにお客さんが入らない」現役時に抱いていた課題

高木が球団の社員に転身する大きな理由の1つとして、現役時代に抱いていたある疑問を解決するためだった。それは、

「チームが強いのになぜ、観客が入らないのか」

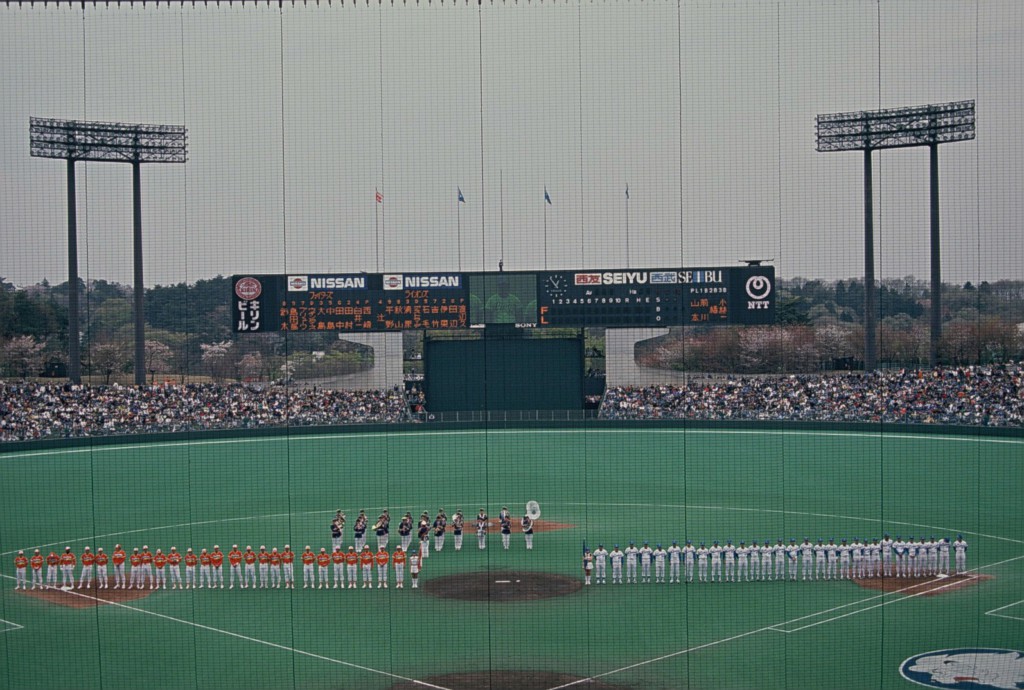

西武ライオンズは78年オフに誕生後、リーグ優勝18回・日本一10回を達成。現在もプロ野球記録である25年連続Aクラス(82〜06年)を成し遂げ、18・19年もリーグ連覇するなど強豪チームとして君臨している。

観客動員数も新型コロナウイルス禍で入場制限がかかる20年より前までは、15年から19年にかけて毎年球団新記録を更新。19年は1試合平均で25,000人以上を動員するなど、球団のたゆまぬ努力で多くのライオンズファンが球場へ足を運んでいる。

しかし髙木が現役だった頃は、セ・リーグとパ・リーグで観客数の差がまだ大きかった時代。巨人・阪神戦が組まれるセ・リーグの試合は満員になる一方、パ・リーグの球場は空席が目立つシーンも多くあった。

高木が在籍していた96年〜05年の間、チームは全てAクラス。97・98年は「3番・一塁」と主軸を担いリーグ連覇に貢献した。レギュラーとして毎日グラウンドに立っていたからこそ、疑問はなおさら強く感じていた。

また、当時は「チームが強い=スーパースターがいる=観客が増える」という仮説が立てられていた。髙木は当時の複雑な思いを語った。

「実際ライオンズは強いし、松井稼頭央(現:二軍監督)や松坂大輔が活躍したりなど、連日メディアに登場するスター選手もいました。それでも満員になるのは土日のデーゲームだけ。すごくもどかしさがありました」

まずはファンサービスを見直して多くの方にライオンズの魅力を知ってもらうことだった。

ただ、当時は球団もファンサービスを拡大し始めた時期ということもあり、誰もが手探りだったという。髙木はまず自身の知名度を活かし、球場に来たファンにサインをしながら交流していた。

選手・ファン両方にメリットのある「ホームは3塁側に」

ファンサービスチームには約2年間(〜08年3月)所属していた。試行錯誤を繰り返す毎日の中で、ファンに喜んでもらう施策をいくつも考えた。採用された中から特に印象深い2つを紹介してくれた。いずれも自身が野球をしていた中で感じたものから生まれたアイデアだった。

「07年にお子さん向けに夏休みの自由研究になり得るイベントをやりました。まずは球場内の部屋でプロ野球に関する知識を伝えたり、ボールを輪切りにして中身を見せました。

そのあと飲食やグッズの売店といった球場内の施設を回り、販売員と一緒にお客さまにお声がけするなどの職場体験を行い、シートノックが終わる頃にグラウンドへ入り、グラウンドキーパーと一緒に試合開始直前のグラウンド整備をします。

観客席にお客さまが座っているなかでのグラウンド整備は、とても緊張したと思います。最後にレオとライナと写真を撮って修了証を渡してあげるということをやっていました。

写真を撮りながら修了証とか渡してあげると(自由研究の)証拠になるじゃないですか。自分が野球の練習ばっかりやっていて、自由研究に悩んでいた子どもだったので(笑)」

また、07年と08年の両シーズンオフに行われた球場の大規模改修、髙木もこのプロジェクトに参加した。

08年オフは主に内野席の改修が行われた。加えて大きなトピックとして、従来は1塁側だったライオンズのベンチ・応援席が3塁側へ移った。これは髙木の提案も影響していた。その理由をこう説明する。

「基本的には、打球は一塁側の上のカメラで追いかけます。内野ゴロから一塁へ送球されるケースなどがそうですよね。対角線で見られる三塁側からレフト側にかけて空席が目立っていたので、そこにお客さまがたくさん入ることで球場の雰囲気がより伝わると思い提案しました」

球場のことは、内も外も熟知している。選手・ファンサービス両方の観点を持つ髙木の知見が他にも大きく活きた提案があった。

「メットライフドーム特有ではあるのですが、当時あった中華料理屋さんやグッズ売店がレフト側に並んでいたんですよ。普通ならばホーム側にあるじゃないですか。逆に1塁側は奥側にチケット売り場がある以外何もなかったんです。そういった点も改善するために提案しました。

後は選手周りです。この球場は元々ライオンズが戦うためだけに造られた球場のため、ライオンズの選手ロッカーはネット裏上段にあります。

勝利するとビクトリーロードを上がっていくあの上に実はあるんですよ。

なので1塁側に専用のロッカーがなくて、ホームで試合をしているけども上まで行かないといけないですし何より窮屈でした。なので、この機会にということで元々ある3塁側のロッカールームをライオンズが使用し、ビジターになる1塁側へ新たにロッカールームを整備しました」

選手にもファンにもメリットがある。これは双方の立場を知る髙木がいたからこそ実現できたものだった。

着々と経験を積んだ後、08年からはまた新たな部署で挑戦が始まった。

PR部では「とにかく自分で数多く」

08年からはPRを担当する部署へ異動。髙木が担当したのは、「球場にいかに来ていただけるか」を目線に置いた”ライト層”に向けた事業広報であった。

代表的な業務はプレスリリースの作成。テレビや新聞だけでなく、雑誌など多種多様なメディアに向けてチームの話題を提供するための情報を作成する役割である。

ファンサービス部は球団として新しい仕事であったが、PR担当では長年積み重ねて確立されたやり方が世の中に存在する。まずはそれを習得するところから始まった。当初はA4の紙1枚を埋めることに苦労した。添削を受けると紙全体が赤くなって返ってくる。

それでも、「とにかく自分でやって、数多く」という上司からの”千本ノック”にひたすら喰らいついていった。

「これまで文章をまともに書いたことがなかったので、最初は紙中真っ赤になって返ってきたのですが、それがすごくためになりました。ここでも良い上司に恵まれました。自らお手本を見せてくれる方だったんですよ。

『いかに記事にしてもらえるように書くか。伝えたいことを書けばいいっていうもんじゃないんだよ』とよく言われました。例えば新聞と雑誌ではターゲットが違いますよね。各媒体に合わせて書かないと掲載していただけないですから」

掲載希望のメディアをそれぞれ熟読し、研究することも怠らなかった。上司のアドバイスを吸収しながら実践を続けた結果、「自信を持って仕事ができるようになりました」と語れるほどまでになった。

PR担当を3年務め、次は「一番きつかったです」と後に語る仕事が待っていた。(続く)