筑波大学のクリエイティブ集団「TL!クリエイターズ」彼らが作る未来の大学スポーツとは

大学スポーツには陰の主役がいる。3月26日開催の筑波大学男子バスケットボール部ホームゲーム、大成功に終わったゲームの裏では「TL!クリエイターズ」の存在があった。

「大学スポーツの未来を作る」という目標を掲げ、これまで様々な筑波大のホームゲームを作り出してきた彼らはどんな人たちから成り、どんな思いを持っているのだろうか。それを知るためにTL!クリエイターズの全体統括2人に話を聞いてきた。

プロチームにも劣らない集客力

意外と知られていないが、筑波大学はスポーツが強い。日本の国立大学として唯一、体育・スポーツを学べる総合大学として、毎年全国から優秀なアスリートが入学し活躍しているからだ。

筑波大学はこの日本唯一の体育・スポーツを学べる総合国立大学という特徴を生かし、「最高の学校スポーツプログラムを創り、日本社会の未来に貢献する」ことを目的に2018年、アスレチックデパートメントを新設、これまで大学スポーツに関わる様々な取り組みを行ってきた。

TSUKUBA LIVE!もその取り組みの一つだ。そしてこの取り組みが評価され、昨年からTSUKUBA LIVE!は学長直轄の組織、体育スポーツ局の下、全学的取組として活動している。TL!クリエイターズはこのTSUKUBA LIVE!を構想時から現在に至るまで支える学生集団だ。

彼らはこれまで学内のホームゲームをいくつも成功させており、最近では全米1位のハワイ大学男子バレー部を招聘した国際試合を開催。当日は1,130人という過去最高の観客動員数を達成している。

また、彼らの集客力は人数だけに留まらない。通常の大学スポーツにおける観客はその多くが選手の保護者やOB/OGなどの関係者が占めるのに対し、TSUKUBA LIVE!では地域の住民や学内の学生が多く集まり、客層の面でも成功している。これらを成功させたTL!クリエイターズにはどんな学生が集まっているのだろうか。

口コミで集まる尖った人材

TL!クリエイターズの業務はホームゲームのコンセプトなどの企画から、会場設営などの現場管理、試合を盛り上げる演出や集客、果てはグッズ管理にマーケティングと、とにかく幅広い。そして仕事も幅広ければ、メンバーのバックグラウンドも幅広いのが特徴だ。

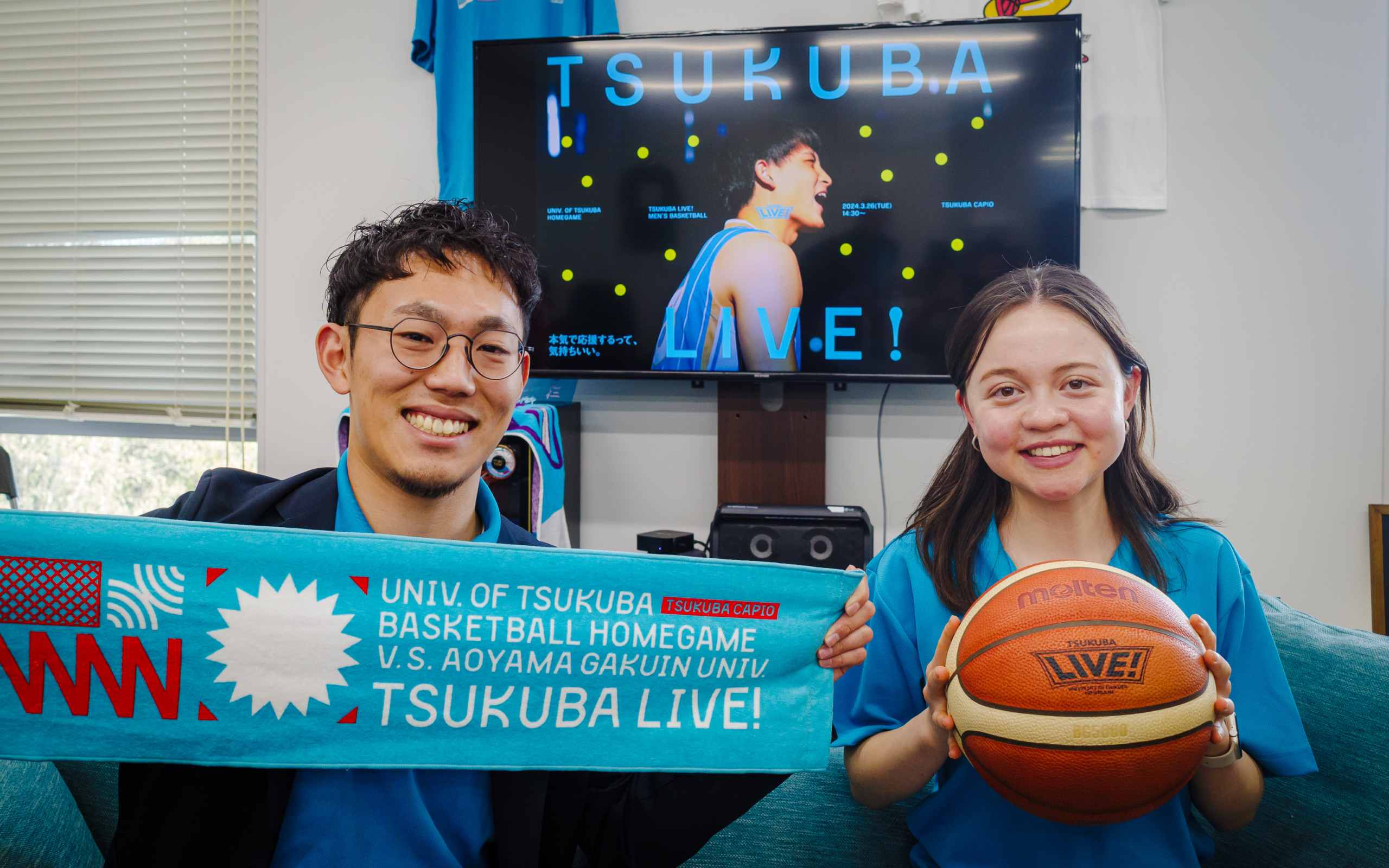

代表的なのがTL!クリエイターズの全体統括、ベイリッツ・アリサさんと野条大雅さんだ。アリサさんは生物学系で環境問題を、野条さんはスポーツチームのマネジメントを研究する大学院生。彼らはどんなきっかけでTL!クリエイターズと出会ったのだろうか。

アリサさん「もともと学内で環境活動を行うサークルの代表をしていました。そうしたら声をかけられて、TSUKUBA LIVE!をサステナブルなイベントにするために手伝って欲しいって頼まれたのがきっかけです」

彼女が起点となり、現在TSUKUBA LIVE!では古着の回収やリサイクルなど環境系の取り組みにも力を入れている。

野条さん「自分は研究室がTL!クリエイターズが活動しているところと同じフロアにあって、なんか面白いことやってるぞと思っていました。周りにも関わってる教授や関係者がいて、気がついたら入ってましたね」

そう話す野条さんだが、彼は昨年入ったばかりにも関わらず、すぐに全体統括に就いた人物だ。メンバー内で自身の研究領域であるチームマネジメントで能力を発揮し、今ではメンバーの誰からも頼られるリーダーとなっている。

2人の他にもダンスが得意な学生が応援の振り付けを考えるなど、TL!クリエイターズでは様々な学生が集まり、自分の得意な事を活かして活躍している。2人はそんなTL!クリエイターズを「それぞれが自分の夢を実現出来る場所」と話す。「面白い事をやっている集団がいる」と次第に口コミが広がることで、気がつけば40人という規模にまで成長した。彼らはTSUKUBA LIVE!という大学主催のホームゲームにどんな思いを込めているのだろうか。

TSUKUBA LIVE!で「みんなの居場所」をつくる

アリサさんはTSUKUBA LIVE!の価値についてこう話す。

「アメリカの大学では、学生の全てがホームゲームを自分の居場所と認識していて、チームのロゴを着てたり、友達同士で「今週のホームゲーム行くよね?」と楽しみにしています。TSUKUBA LIVE!もそれくらい学内に認知されて、筑波大生にとっての文化、居場所になるのが目標です」

その目標の為にも、今年は昨年比で2倍のホームゲームを計画し学内での知名度向上を狙っているそうだ。そしてその効果は少しずつ出てきていると彼女は実感している。

「つい最近も、留学生の1年生が「(TSUKUBA LIVE!で)日本に来て初めて友達と呼べる人たちに出会えた!」って言ってくれました」

筑波大学は日本全国から学生が集まり、様々な国から多くの留学生も学びに来ている大学だ。その分、親元を離れて初めての1人暮らしを経験する学生が大半を占めるため、孤独な環境に陥りやすい。特に学生の中には大学になじめず、5月病になってしまう人もいる。

だからこそアリサさんはTSUKUBA LIVE!でみんなの居場所をつくることが大事だと話す。

「ホームゲームの「ホーム」という言葉の中には、「人と人との繋がり、人の温かさや安らぎを感じられる場所」という意味もあると私たちは考えています。ホームゲームを通して皆が一体感を感じられて、みんなの居場所になる。それがTSUKUBA LIVE!の目指していることです」

その考えはTL!クリエイターズの創設時からメンバーで受け継ぐ思いでもあった。それがわかる彼らのブログ記事を抜粋して引用する。

「忘れてはならないのは、私たちは1人で生きているのではなく、「他者と共に生きている」ということです。(ホームゲームで)ふと周りを見ると、自分と同じように、大きな声で歓声を送り、喜び、悔しがっている人に、囲まれていることに気がつく。

普段の生活では、ただ通り過ぎるだけ、すれ違うだけだった地域の人々とのあたたかな繋がり、愛おしさ、「自分は一人じゃない、みんなで生きているんだ」という感情を、思い出すことができる。

そしてその「思い」を、選手と観客がひとつになって共有できたとき、そこに「ホーム」が、自分はここにいていいんだと思える「居場所」が、生まれる。その点こそが、ホームゲーム、そして大学スポーツが持つ、スペシャルでかけがえのない価値であると考えています」

TL!クリエイターズが未来の大学スポーツをつくる

野条さんはTSUKUBA LIVE!の課題についてこう話す。

「やってて感じたのは、日本人って楽しんだり感情を解放するのが苦手だなってことです。大学で留学生と一緒に生活してると、彼らは違うんですよね。感情を止めずに出すし、ものを楽しむのにも凄く楽しむんです」

彼が特にそれを感じたのは、昨年インターンで訪れたアフリカの地だった。アフリカでは会う人みんなが陽気で、毎日を楽しんでいた。

「それで日本に帰って周りを見ると、みんな感情を表に出さないし、楽しい時も感情を爆発させるってこともない。そんな日本でどうすれば皆が感情を爆発させて、ホームゲームで自然と応援するようになるだろうと考えてきました」

その答えが「本気で応援席」だった。この席は事前に応援のレクチャーを行い、試合中は応援団やスタッフと一緒に率先して応援をしてもらう席だ。会場では本気で応援席の盛り上がりに釣られて、観客が自然と応援することを狙っている。そしてこの取り組みは野条さんが昨年経験したある出来事がきっかけになっていた。

「昨年のTSUKUBA LIVE!で、僕の友達が応援をめっちゃ頑張ってたんです。1人で声が枯れるくらい大声出して、本当に一生懸命やってました。そしたら、段々周りの人たちも釣られて応援し始めたんです。それを見て、誰かが先頭切ってやれば周りも動き出すんだ、TSUKUBA LIVE!でその空気を作っていけばいいんだと気づきました」

野条さんたちの取り組みは成功し、本気で応援席を初めて設置したTSUKUBA LIVE!ではこれまで以上に観客が一体となって大声援を送ったそうだ。

TSUKUBA LIVE!では観客に部のOB/OGなど関係者が少ない分、会場全体で応援する空気を作り出す仕組みがより重要になる。そして野条さんが話す「誰かが先頭切ってやる」は彼らの活動そのものにも当てはまる。

「大学が開催するホームゲームは、まだ日本での事例も少なく、馴染みのないものです。だからこそ自分たちが先頭切ってやって全国に発信して、僕たちを起点に他の大学でもやって貰いたいです。そしていつか全国の色々な大学でホームゲームが行われて、それぞれの地域の学生、地域の人たちが自分のホームを見つけられる。それが僕たちの最終目標であり、目指す未来の大学スポーツの姿です」

最近では彼らの活動を含めたTSUKUBA LIVE!を全国から様々な大学が見学に来るようになっているそうだ。彼らの活動はゆっくりと、しかし着実に広まっている。そう遠くない将来、きっと彼らの目指す未来の大学スポーツが実現されていることだろう。

(取材・文:三原 元)