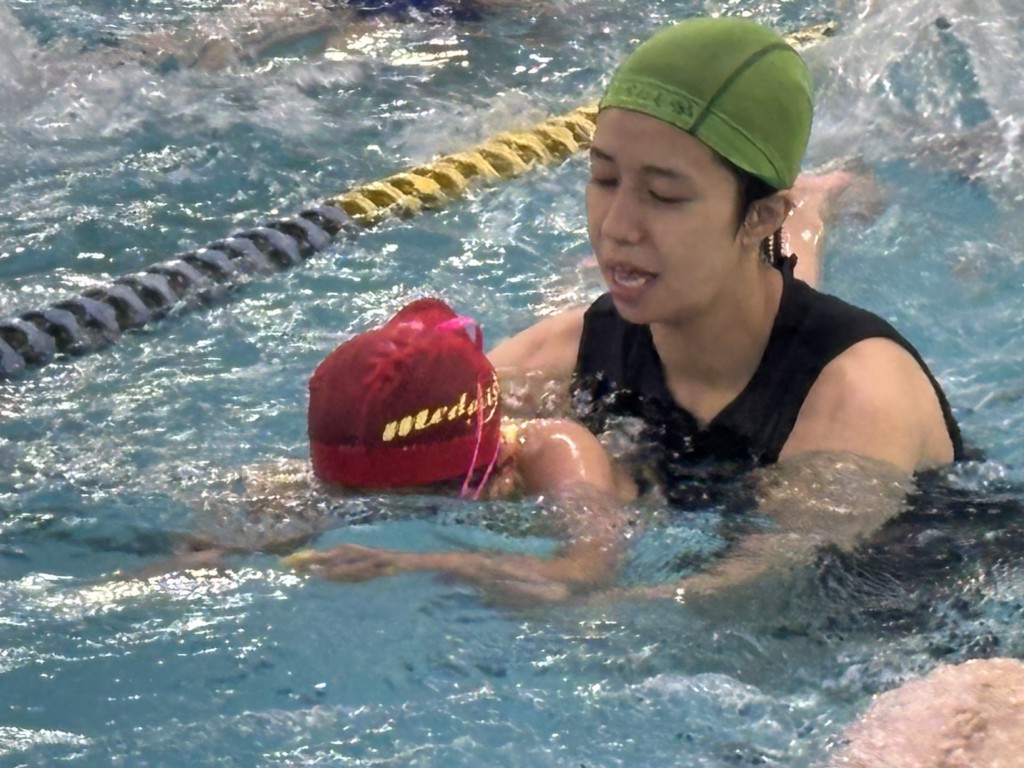

中西悠子 枚方スイミングスクール―メダリストが伝えることとは? 枚方スイミングスクールでの取り組みを追う―

世界でもトップクラスのアスリートだった人から直接指導を受ける経験というのは、非常に貴重なものだろう。

2004年のアテネオリンピック・200mバタフライの銅メダリストである中西悠子さんは、かつて自分も通った枚方スイミングスクール(以下、枚方SS)で、今はコーチとして子どもたちに水泳を教えている。

世界の舞台で活躍した経験をもとに、中西悠子さんは何を伝えているのだろうか。中西さん本人に、話を聞くことができた。

水泳に向いている子どもとは?

今、中西さんが枚方SSで水泳を教えている子どもたちの年齢はいくつくらいですか。

中西悠子さん(以下、敬称略)「幼稚園や保育園の年長さんから小学校2年生までの子どもたちです。ちょうど、水泳を習うための一般クラスと、選手になるための育成クラスの間にあたるクラスですね。だから、子どもたちに水泳の楽しさを教えることが大事なのはもちろんですが、同時に水泳に向いている子どもを探したりして育成コースに送ることが私の役割になります。」

最近、子どもたちの運動能力の低下がニュースになったりしていますが、中西さんもやはりそうした傾向に気が付かれますか。

中西「確かに子どもたちの体力の低下は、特にコロナ以降目立っています。それに加えて子どもたちだけでなく、親も変わってきたことを最近感じています。

子どもの自主性を重視する家庭が多くなったためか、『子どもが水泳をやりたいといったから』ということで、スイミングスクールに来てくれる子どもが多くなりました。でも、同時に『子どもがもうやりたくないと言ったから』という理由で、すぐにやめることを許している家庭も多くなっているような印象があります。」

先ほど、水泳に向いている子どもを探して育成コースへと送ることが、中西さんの役割の1つというお話がありました。具体的にどのような特徴を持つ子どもが「水泳に向いている子ども」ということになるのでしょうか。

中西「例えば、水に上手に乗れる子やキックの強い子、水の引っ掛かりの良い子、水中で体を上手に動かすことができる子、というのが水泳に向いている子ということになりますね。また、メンタル的には頑張ることができる子、そして負けん気が強い子というのも、水泳に向いている子どもですね。」

昨年から、枚方SSの選手の躍進は非常に目覚ましいですね。オープンウォーターの日本代表に梶本一花さんが選ばれ、6月のワールドカップ・セチュバル大会の3㎞ノックアウトスプリントで優勝しました。また、ほかにも日本選手権の決勝に行く選手が増えています。こうした枚方SSの躍進のきっかけとなったものには、どのようなことがあると思われますか。

中西「最大の要因は、やはり太田伸コーチにあると思います。時代に合わせて試行錯誤しながら、選手を指導することをいとわないコーチですし、その情熱は全く衰えていないんです。今は、オープンウォーターとプール競技との二刀流で選手を育てていますし、選手の側も太田コーチを信じてついていくことができる、芯のある選手が増えています。こうしたことが、枚方SSのここ最近の躍進につながっているのだと思います。」

もしも、現役時代にオープンウォーターの競技があったら、中西さんは海でも泳いでいたのでしょうか。

中西「太田コーチが以前に、オープンウォーターに私が出てたら、プールでもっと良い記録が出ていただろう、と言っていたことがあるんです。

でも、実は私、海で泳ぐのが好きじゃないんです。プールと違って、波があるし、深くて足が届かないのが苦手で。また、オープンウォーターの選手って、プールでの練習でも3000mを3本とか平気で練習するんですね。私はプールで長い距離を泳ぐと飽きてしまうタイプなので、オープンウォーターの選手は変態じゃないかと思うこともあるくらいなんです。

だから、もし今の時代に自分が現役選手だったとしたら、自分は好きじゃないけど、プール競技の記録を伸ばすために、オープンウォーターの競技にもでていたでしょうね。」

今の選手の環境と中西さんの現役時代の環境を比較すると、大きな違いの一つがSNSの存在だと思います。今は水泳に限らずいろいろなスポーツの練習法などの情報が、SNSで手に入る時代となっています。そうした状況を見て、中西さんはどのように感じているのでしょうか。

中西「私たちの時代は水泳の雑誌か本しかありませんでしたが、今は泳ぎ方や練習方法はもちろん、陸上でのトレーニングの方法もSNSで見ることができるので、非常に理解しやすい時代になったと思います。でも、その一方で、情報が多すぎて、自分に必要な情報を選ぶのが難しくなっている感じもしています。

例えば、自分が憧れている選手が、SNSである新しい練習方法を紹介していたとします。そうすると選手としては、その新しい練習方法を自分もすぐに取り入れてみたいと考えてしまいがちです。でも実際には、その新しい練習方法を取り入れるための体力とかテクニックなどはまだ十分ではないので、いくつか段階を踏まないとその新しい練習方法を取り入れることができない、というケースがあります。ものには順序があるので、一見遠回りでも順序をきちんと踏んでいった方が、よい結果につながることが多いです。

そうした判断ができるのは、選手の泳ぎをよく知っている人、つまり各選手のコーチなんです。だから、選手は自分のコーチとよくコミュニケーションをとったうえで、SNSなども利用することが多分ベストな方法なのだろうと私は考えています。」

緊張感は「楽しいもの」

オリンピックや世界選手権などの大きな大会の前は、強化合宿をされていたかと思います。その時の1日のスケジュールはどのような感じだったのでしょうか。

中西「朝起きて、朝ごはんを食べた後に最初の練習をします。その後お昼ごはんを食べて、少し休んでまた午後から練習。その後晩ごはんを食べて寝る、というスケジュールですね。基本的には2部練で、強化合宿ではない通常の日とほぼ同じようなスケジュールです。」

中西さんが、強化合宿の時に心がけていたこととは、いつもの練習の時とは異なるものだったのでしょうか。

中西「強化合宿の時には、自分の泳ぎを崩さないように、そしてフォームを崩さないように意識していました。また同時に、バタフライを楽に泳ぐための方法も探していました。どうやったら楽に泳げるんだろう、ということを常に考えていましたね。」

オリンピックのメダリストである中西さんに伺います。オリンピックで表彰台に上がるために、メンタリティも含めて、選手に必要とされるものとはどのようなことでしょうか。

中西「オリンピックの表彰台を狙う選手って、いきなりオリンピックに出てくるわけではないんです。例えば、毎年開催される水泳の世界大会で決勝に残れるような人が、オリンピックの表彰台を狙ってくるわけです。

そのため、4年に1回のオリンピックの表彰台を目指すなら、毎年開催される世界大会で好成績をあげておくことが最低限の条件になります。もちろん、オリンピックとそうした大会の価値はそれぞれ異なります。でも、世界大会で大舞台の雰囲気や緊張感の中で自分の実力を発揮する経験を積み重ねる必要がまずあります。また、水泳って自分のコースに誰かが入ってきて競争する競技じゃないんですね。レースの時にもライバルたちがいるのは隣のコースですし、ある意味で常に自分との闘いのスポーツなんです。

私が太田コーチからよく言われていたのは、『100mだったら100m、200mだったら200mで全力を使い切るように泳ぐこと。ゴールにタッチした時に全力を使い切るようなレースをしなさい。』ということだったんです。だから、私も子どもたちにゴールで全力を使い果たせるように頑張ってほしい、と伝えています。」

オリンピックや世界選手権には、特別な緊張感があると思います。一方、中西さんが今指導されている子どもたちにとっては、数か月ごとの昇級試験が緊張感を感じる場面となるのではないでしょうか。緊張感から泣き出す子どももいるかもしれません。そうした時に中西先生は、どんなことを子どもたちに話すのですか。

中西「実際、緊張感から泣いてしまったり、泳げなくなってしまう子どもも時々います。その時は、『周りの人を見てみて。みんな緊張しているよ。』とか『緊張するほど、今まで頑張って練習してきた証拠だよ』とか、あまりに緊張しすぎている子どもには『誰もあなたを攻撃したりしないし、肩に変なものが乗っているわけじゃないから、大丈夫。』などと子どもに話しかけたりしてます。

大人は子どもに、大舞台で『緊張しないように』と緊張感から逃げる方法を考えがちです。でも私は緊張感は楽しいことなんだ、と子どもたちに教えてあげたいんです。緊張すること自体は全然悪いことではないですし。

私自身、現役時代にはレース前に緊張していないと良い結果を出すことができなかったんです。私は緊張することでレースに集中していけるタイプだったので、緊張感がないと焦ってしまうこともありました。自分が緊張感を集中力に変えられることに気が付いたのは、選手になってしばらく経ってからでしたが、その後は緊張感が楽しく感じられるようになりました。

その一方で、オリンピックのレース前の召集所で、私よりもはるかに速く泳げて、身長が180㎝とか190㎝もある選手がレース前にすごく緊張している姿を見て、『みんな自分と同じように緊張しているんだ。』ということに気がつき、なぜか私がリラックスできたこともあります。

私が教えている子どもたちはまだ小さいので、今日が昇級試験だよ、ということをどこまで分かっているんだろうと思うことがあります。それでも、試験の時には試験のための泳ぎをバシッと決める子どもたちがいるんですね。そうしたことを見ると、やはり、子どもたちは子どもたちなりの方法で緊張感に向き合っているのだと思います。

また、水泳の昇級試験で緊張から泣き出したり、うまく泳げなかったとしても、必ず次の機会があります。だから、緊張しすぎて失敗することなんて全く問題にはなりません。それよりも、長い目で見ると、全く失敗したことがない方が子どもにとって大きな問題だろうと思います。」

最後の質問です。中西さんが水泳を通じて子どもたちに伝えたいこととは、どのようなことですか。

中西「子どもの世界って、決して広いものではないんですよね。学校だけしか家庭以外に行く場所がないと、学校での交友関係がうまくいかないときに、精神的にひどくへこんだたり悩んだりしがちです。

でも、例えば水泳に来ている子どもは、学校以外での子ども同士の関わりが体験できます。先ほどお話のあった緊張感や失敗はもちろん、水泳を通じて、楽しいことや嬉しい経験もたくさんしてほしいと思っています。」

オリンピックをはじめとした世界の大舞台で戦ってきた中西さんが、今水泳を教えているのは子どもたち。しかし、実際に彼女が伝えようとしていることは、水泳の枠を超えて、子どもたちの生き方のベースとなる物事に対する考え方や態度であるように思える。

中西さんが育てた子どもたちが、水泳の世界はもちろん、さまざまな分野の世界の舞台でのびのびと活躍する姿を見れるようになるのは、決して遠い将来の話ではないだろう。

(写真提供 枚方スイミングスクール)

(インタビュー・文 對馬由佳理)

1.オープンウォーターとは、海や川、湖といった屋外で長距離を泳ぐ水泳競技。