女子サッカーはなぜ“若い才能”が消えるのか――21歳で消えた“天才”、田中明日菜の挑戦

絶対やめるな、って言いたかった。でも、その言葉を飲み込んだ。なぜなら、彼女が自分で決めたことだったから。でも、時々思うことがある。彼女がサッカーを続けていたら、チームで、代表で、どんなプレーが一緒にできただろうか。

天才が認めた”天才”

田中明日菜、という名前に聞き覚えのある人も多いだろう。INAC神戸、ドイツ、韓国・WKリーグと、国内外で輝きを放ち、なでしこJAPANとしても39試合に出場。2011 FIFA女子ワールドカップの優勝メンバーの一員でもある。

田中は、サッカーを始めたころから“期待の星”だった。友人に誘われ、サッカー未経験でクラブに入った初日、入団テストのリフティングでいきなり10回を超え、周囲を驚かせた。

中学ではクラブの一つ上の先輩、阪口夢穂を追って大阪の強豪スペランツァ高槻のユースでプレーし、高校は常盤木学園に進学。常盤木では全国ユース優勝を果たす。その経歴は間違いなくサッカーエリートの一人だ。

そんな彼女が高校時代、“本当に天才”と認める選手がいた。DFの裏を取る鮮やかなワンタッチ、ゴールキーパーが振り返るしかないループシュート。誰しもが認める技術と、常人とは異なる感性。“将来は日本を背負う一人になるかもしれない”――ユース世代で躍動する彼女の未来に皆が期待していた。しかし、当然のように進んだプロの舞台で、田中は彼女から引退の相談を受ける。まだ21歳の時だった。

「引退しようと思う」

その時、田中は止められなかった。でも、今は思う。絶対やめるな、と。

天才が早すぎる引退を選ぶ――その現実は、今も繰り返されている。 今年1月にも、日テレ・東京ヴェルディベレーザの木下桃香が21歳で引退を発表したばかりだ。

なぜ、女子サッカー界では才能が若くして消えてしまうのか――。

才能だけでは続かない――続ける選手、去る選手

田中が歩んだサッカー人生も決して平坦なものではない。くすぶったことは何回もあった。スペランツァ高槻でのトップ昇格を掴めるか分からない時期。阪口との差を感じ、常盤木学園に進路を変えた。高校を経て臨んだプロ初年度には、常盤木にはなかった強烈な上下関係に苦しんだ。W杯優勝後も代表から外れ悩んだこともある。サッカー生命を脅かすケガも負った。しかし、その度に田中は、自分で環境を選び、競技を続けてきた。

しかし、田中とは異なり、若くしてサッカーをやめていく選手も少なくない。前述した選手は、サッカー選手としての実力は十分だった。才能があり、人とは違う感性があった。しかし、その感性は、時には周囲とのギャップを生んだ。衝突する意見、理解されない苦しみ。それは彼女のサッカーへの情熱を奪っていった。

引退を相談された時、田中は「他のチームに移籍すればいいのに」と感じていた。しかし、なぜか彼女はその道を選ばなかった。

引退した21歳。男子サッカーでいえば、中田英寿や香川真司が海を渡ったタイミングだ。彼らがそのタイミングでもし引退していたら、日本男子サッカーはどう変わっていただろう。

才能、サッカーの技術だけでは続けられないサッカー人生。なにがそれを阻むのか。

才能が”消える”時

いつ、どこで才能は消えるのか。それはなぜか。

データが示す1つの深刻な現実がある。JFAの選手登録数は、中学期に男子は50%増加する一方、女子は10%減少している。女子中学生チームは全国で約200しかなく、男子主体の7,000以上と比べ、規模はわずか3%しかない(JFAマスタープラン(2025)他、JFA調査)。この限られた競技環境を勝ち抜き、継続する人材は極めて貴重な存在だ。しかし、その貴重な人材が、プロに入った後も早期に引退してしまう。

なぜか――。

「女子サッカー選手には、これまで有効な相談先がなかったんです」

成蹊大学の稲葉佳奈子准教授は指摘する。

進路を決めるとき、人は誰かに相談する。だが女子サッカーには、その場がない。

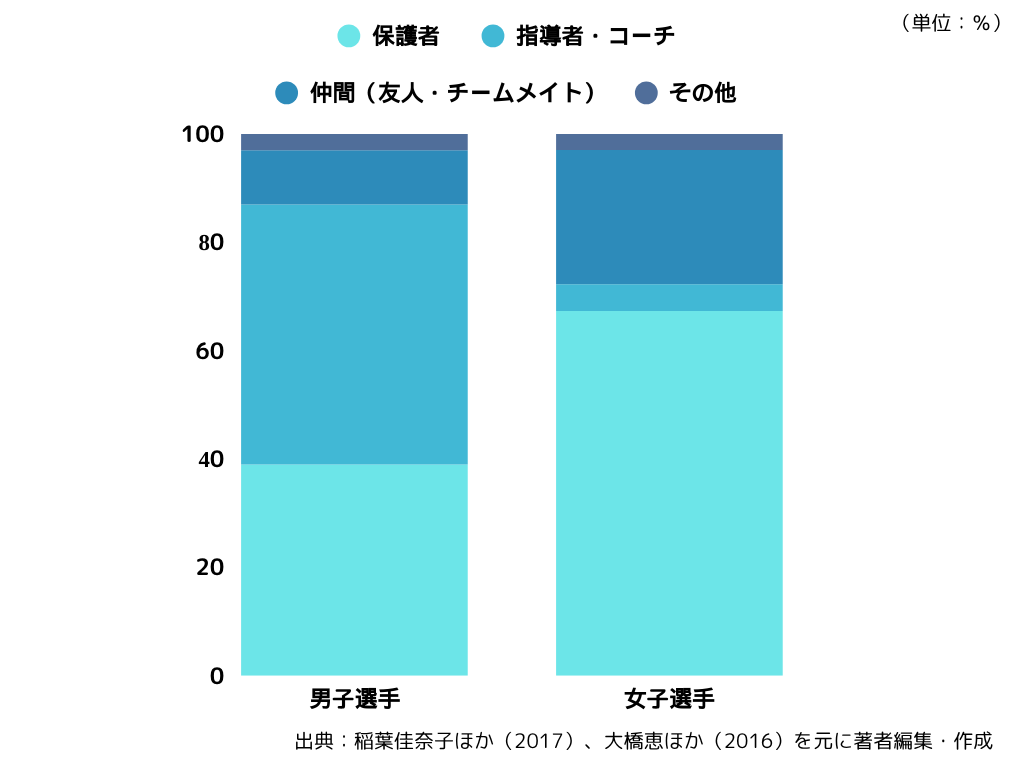

男子では、監督やクラブが進路の相談相手になる。「監督と話して決めます」――それが自然に機能する。しかし、女子は違う。チームも指導者も少なく、ネットワークは十分でない。推薦や紹介の流れも限られ、選手は一人で判断を迫られる。

その時、相談相手になるのは、保護者やチームメイトだ。しかし、尊重されすぎた“本人の意思”は、ときに孤独な選択を生む。その背景は、「プロへの進路は幸せだ」という確信だ。男子の指導者や家庭にあるこの確信が、女子には、まだ十分にない。

男子が“支えられて決める”なら、女子は限られた自分の視野の中で、“背負って決める”。

時には、孤独な戦いを強いられることになる。

もしかすると、あの“天才”も、そうだったのかもしれない。

誰からも止められず、ただひとり、ピッチを去る決断を下したのかもしれない。

増える選択肢と迫る現実、生まれる迷い

田中は、自分は周囲に恵まれていた、と振り返る。常盤木学園の阿部由晴監督は、国内ではなく、世界のサッカーを常に語り、選手達の視座を広げる指導をしていた。中学時代は、身近に阪口をはじめとするロールモデルも存在した。

また、当時の女子サッカー界を生き抜くだけのメンタリティがあった。サッカーに命を懸けることを求められる環境の中で、生き抜くための勝利へのこだわりを持ち、自分で選択肢を切り開くことができた。

しかし、時代は変わり、女子サッカーを取り巻く環境も変化しつつある。選手たちのメンタリティも変化している、と田中は感じている。

「気持ちが、あんまり見えない子たちが増えたな、って思います。試合に出たいとか、やってやるぞっていうエネルギーがあんまり感じられへん。時代やなあ、って」

2020年にWEリーグが設立。女子サッカーチームを創設する大学のチームも関東大学女子連盟で10年で5校増加し34校になるなど、選択肢は増えつつある。

「日本って、逆に恵まれてるなって思います。カテゴリーもチームもたくさんあるし、自分が“ここでやりたい”って思える場所を選べるって、ほんまにすごいことやと思うんです」

たしかに大学でのプレー環境も増えた、WEリーグもできた。しかし、『どの道を選べば良いのか分からない』という新たな悩みが生まれている。選択肢が少なかった時代は、迷いも少なかった。プロ選手以外の選択肢も多く目にする。しかし、その分、選手たちは現実的になっている

田中と常盤木学園でプレーを共にし、引退後は大学生、高校生らの指導に従事している櫻本尚子も、そんな変化を肌で感じている。

「育成の選手たちから、“プロになっても、すぐやめちゃう選手が多いなら、自分は企業に勤めたほうがいい”って声も聞こえてきます」

相談を受ける指導者として、その声にどう向き合うべきか。櫻本は自らの立ち位置をこう語る。

「“サッカーをやるのが当たり前”って価値観を、絶対視したくないんです。指導者として“続けてほしい”とは思うけれど、“絶対こっちのほうがいい”とは言わないようにしています」

選手の現実的な視線。指導者としての葛藤。

そして、地域や年代によってばらつきのある競技環境。

選択肢は確かに増えた。けれど、それが“希望”と“確信”になるとは限らない。

才能が消える道は、形を変えながら、なおも続いている。

その先にあるはずの突破口は、いったいどこにあるのだろうか――。

『エースチャンネル』という道

田中が今、新たに見出した道がある。それが、櫻本とともに運営している「エースチャンネル」というオウンドメディアだ。ここでは、ベテラン選手から若い選手まで、さまざまな女子選手たちの素顔やサッカー人生を幅広く伝えている。

この取り組みの根底には、田中自身の経験がある。

自分がここまでサッカーを続けてこられたのは、先輩たちの姿に背中を押され、サポーターの応援に支えられてきたからだった。だからこそ今度は、自分が“つなぐ側”に回りたい――そんな想いがある。

若い選手にとってのロールモデルを増やしたい。応援してくれる人の輪を広げたい。エースチャンネルは、そんな願いをかたちにする場所だ。

「まずは、素顔を知ってもらうことが一歩目やと思うんですよね。そうしたら、“応援したいな”って気持ちが自然と生まれると思うし」

「それに、プロの選手が、どんな子ども時代を過ごしてきたかとか、どんなこと感じながらサッカーしてきたかって、もっと知ってほしいんです。それがきっかけになって、“自分も目指したい”“W杯で優勝したい”って思ってくれる子が増えたら、うれしいなって」

手探りの活動だが、手応えも感じている。

「(動画に出演した)瀧澤千聖選手(サンフレッチェ広島レジーナ)は、『昔のなでしこジャパンを見て育ちました。めちゃくちゃあこがれて、ポスター切り抜いてノート作ってました!』って」

そういう子たちを増やしていきたい。オンラインメディアなら、ロールモデルが身近にいなくても、動画を通じて出会うことができる。

伝えたい、20年かかって気づいた新たな”楽しさ”

エースチャンネルに存在するのは、50人を越える多様な女子選手たちのロールモデルだ。イングランドで活躍する長野風花、清水梨紗、大けがからの復帰を語る遠藤純――。

動画は10万再生を越えるものもある。チャンネル登録数は1万を超えた。

もちろん、田中自身もロールモデルの一人だ。田中は今、伝えたいことがある。出会いが生んだ、自分のサッカー観の変化だ。

”勝利”にこだわり続けていた自分。しかし、韓国リーグでのチームメイトの「勝ち負けって感覚がない。勝利はついてくるもの」「相手は敵じゃない。一緒にサッカーができる仲間」という言葉に、田中は目の前が開けるような感覚を覚えた。

それ以来、不思議とプレー中にも余裕が生まれ、判断もクリアになった。結果として、自然と勝利にも繋がるようになった。新しい気付きだった。

20年以上プレーを続けてきた中でも訪れる、小さくて大きな心境の変化。その“楽しさ”に気づけたことを、いま田中は若い選手たちにも伝えたいと思っている。

「今が一番サッカー楽しいから。いつやめるんやろう?」と笑う田中。そんな姿を見せることが、迷いをもつ若い選手たちの一つのヒントになるのだろう。

田中明日菜、女子サッカー界を照らす一つの太陽

動画を開くと、まず目を奪われるのは、田中明日菜のキャラクターだ。明るさと、屈託のない笑顔。その自然体が、画面越しでも人を惹きつける。

前十字靭帯を断裂したときのつらいリハビリも、隠すことなく発信した。その姿を見て「勇気をもらった」「自分も頑張ろうと思った」という声も多く寄せられた。

活動には、課題も少なくない。企画や編集は手探りのまま、自分たちでなんとか回している。

「もう3年やってるけど、自分たちの収益なんか、まったくないんですよ」

そう笑う田中。動画だけでの活動の限界も感じている。イベント、教室…やりたいことと、現実とのギャップもまだまだ多い。それでも彼女は、楽しそうに話す。たくさんの人の協力があって、みんなで動けていること。それが、何よりの幸せなのだと。その明るさは、これからの女子サッカー界の未来も感じさせる。

「エースチャンネル!」

動画の掛け声からまた、女子選手たちの未来が開かれていく――。

(取材・文/沖サトシ)