“幽霊部員”ゼロにできる? 100人規模の野球部で…中京学院大監督が説く「会話」の重要性

大学の硬式野球部は大所帯になりがちで、全国的に見ても100人以上の部員を抱える部は珍しくない。どれだけ母数が増えようと、ベンチ入りできるのは25人と決まっている。そこで発生するのがいわゆる「幽霊部員」だ。部員数が多い分、チーム内競争から脱落し、籍は残したまま練習に顔を出さなくなるケースが散見される。

中京学院大学硬式野球部も例外ではない。菊池涼介(広島東洋カープ)、吉川尚輝(読売ジャイアンツ)らを輩出し、2016年には全日本大学野球選手権で日本一に輝いた実力校だが、専用球場や室内練習場がないことや前の監督が高齢だったことも相まって、同様のケースは慢性的に続いていた。そんな中、昨年、監督・コーチ陣を一新。小野昌彦監督を中心に、幽霊部員をゼロにするための方法を模索している。

中京学院大・小野昌彦監督「種蒔き終わって蕾になった」

「『もうええわ』と切るのは簡単だし楽なんですけど、せっかく縁があってうちの野球部に入った選手たちには4年間野球を続けてほしい。練習に来なくなった選手に『そうですか、さようなら』とは言えません」

柔和な表情を浮かべながらも力強くそう語る小野は、一昨年まで28年間、東北福祉大学軟式野球部でコーチを務めた。コーチ就任当時の軟式野球部は硬式野球部を辞めた選手の「受け皿」のような存在だったため、部員約140人のうち40人ほどしか練習に参加していなかった。小野は実質監督業を担い、選手一人ひとりとの「会話」に注力。選手の目線に降りてコミュニケーションを取ることで幽霊部員を生き返らせた。

舞台は宮城県仙台市から岐阜県中津川市へ。中京学院大硬式野球部も約100人の部員を抱えており、やはり幽霊部員が多数いた。ここでも選手との会話にこだわったが、一筋縄ではいかない。「昔より聞く耳を持たない子が増えた印象です。聞いているふりをして会話の内容が頭に入っていない。かといって何回も同じことを言うと、『分かっているのにうるさいな』という態度が出てしまう」。約30年経てば大学生の性質も変わる。

それでも、しつこいほどに選手と向き合う姿勢は変えなかった。グラウンドではなるべく全員と話し、グラウンドで会えなければ大学の教室で声をかける。小野は「まだ戻れない子がいるのも事実ですが、それでも細かく会話をして、少しは解消されてきた。種蒔きが終わって蕾にはなったかなと思います」と手応えを口にする。就任1年目はリーグ戦で春秋ともに7チーム中6位と苦しんだ。ただ、確実に変化が現れた1年ではあった。

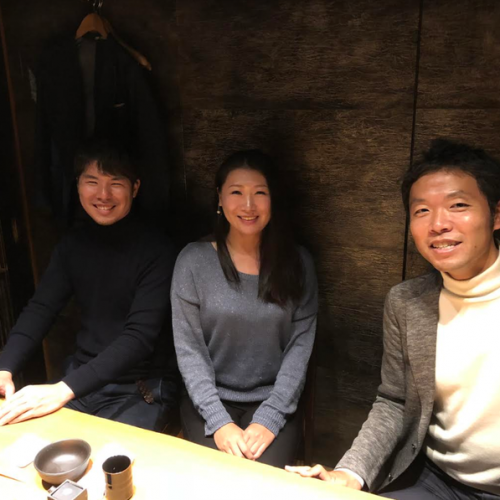

指揮官を支え、選手と「本気で」接する3人のコーチ陣

昨年同時に就任した3人のコーチも小野の考えに賛同してくれた。中でも小野が絶大な信頼を置くのが、神戸国際大付高の軟式野球部での監督経験を持つ新元雅之コーチだ。

「心が折れている選手や腐っていきそうな選手」を見つけては声をかける新元。「大学生はどこまでズケズケ踏み込むか、塩梅が難しい。寮で四六時中一緒に過ごすわけでもないし、高校生と同じ指導をしても受け入れられるはずがない。ただ、時には鬱陶しいことも耳の痛いことも言わないといけないんです」と苦労を明かす。

自己評価が高すぎるがゆえに自信を失う選手がいれば、自己評価が低すぎて卑屈になる選手もいる。努力せずに上級生が引退するのを待つ「順番待ち」の状態に陥る選手もいる。一瞬の迷いはありながらも、そういった危うさを持つ選手は見逃さず、言葉で尻を叩く。小野は「(新元は)本気で接して本気で怒ってくれる。僕らが本気にならないと子どもも本気になってくれないんです」と新元に共鳴する。

氏家雄亮コーチと池ノ内亮介コーチも小野を支える。中京高の硬式野球部で部長や監督を務めた氏家は、過去に中京学院大でも指導に当たった経験がある。当時の中心選手が池ノ内やその1学年下の菊池で、彼らは「試合のあらゆる場面を想定しながら厳しさを持って練習していた」。久々の大学野球の現場ではその傾向が薄れているのを目の当たりにし、物足りなさを感じたという。だからこそ、強い中京学院大を知る二人も「厳しさ」を重んじる。

「選手には野球をしたい、野球が好きだという思いが必ずある。小野さんが『みんなでグラウンドに来て野球をやろう』というスタイルにしてから、彼らの表情が明るくなってきました」とは氏家。「中京」の血を引く二人と、軟式野球の世界から来た「中京」の血を引かない二人がうまく融合し、新・中京学院大に生まれ変わりつつある。

最優先すべきは「学生の成長のために何ができるか」

小野の監督就任を熱心に後押しした中京学院大の髙栁昌弘・戦略企画本部長は、「学生募集」の観点で幅広い人脈を持つ小野に期待をかけた。だがそれ以上に求めたのが、「社会に出る前の最後の4年間を過ごす学生一人ひとりに目を向け、学生の成長のために何ができるか考えることを最優先する」指導だ。

髙栁は中京学院大軟式野球部の前の監督で、小野とは旧知の仲。1995年に発足した大学軟式野球日本代表では二人が中心を担い、海外遠征などを行って軟式野球の普及と強化に奔走した。髙栁には軟式野球部で「(幽霊部員を)ゼロにして、それを当たり前にした」実績がある。その際も重視したのは選手との会話だった。似た考えを共有しながらともに歩んできた小野にも同じことができると、信じてやまない。

いまだに幽霊部員は「20人弱」いるというが、小野が手応えを口にしたように少なからず前進はしている。新体制発足を機に、目の色を変えて練習に取り組む選手も増えてきた。

「使うからには根拠を持って使いたい。普段から手を抜かずに一生懸命練習している選手にはチャンスをあげたいし、逆に手を抜いているのが見えたらチャンスはやれないですよね。選手間で競争心が芽生えてくれば、今まで死んでいた選手が少しずつ生き返ると思うんです」。誰にでも、花を開かせるチャンスはある。全員がグラウンドで本気を出せるようになった時、小野の目指す「常に優勝争いできるチーム」に大きく近づく。

(取材・文・写真 川浪康太郎)