京都大学男子ラクロス部「新歓と遠征の充実が大学日本一への鍵を握る」

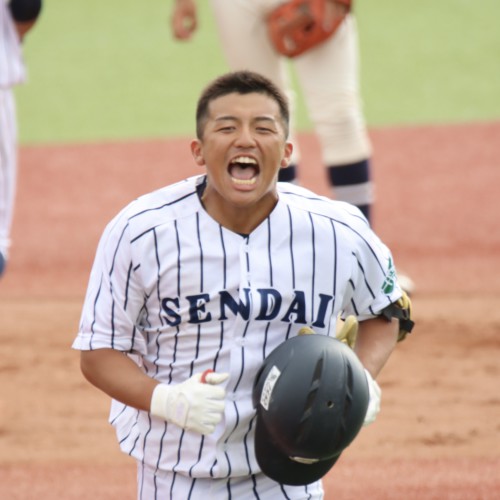

京都大学男子ラクロス部(以下KUL)が目指すのは大学日本一。大学から競技を始めた選手ばかりの同部が頂点を極めるため、チーム強化のポイントに挙げるのが新歓と遠征の充実。2024年の新歓隊長で今季は主将を務める永井椋也(ナガイリョウヤ)が熱い思いを語ってくれた。

「関西の大学は今まで日本一になった経験がありません。KULが日本一をとって、『関西のラクロスは京大』と言われるようになりたい」

京都大学(以下京大)は国立大学ながら、アメフト部をはじめ強豪運動部も多い。1990年創部のKULも同様、関西学生ラクロスリーグ戦に第1回から参加、優勝8回、準優勝4回を誇る。現在の最大目標は過去4度決勝で敗れてきた、全日本選手権での優勝(=日本一)だ。

「昨季は関西学生ラクロスリーグ戦一部で4位に終わり、全日本選手権出場どころか一部残留ギリギリ。部員のみんなが歯痒い気持ちはずっと持っていたはずです。また、僕たち4年生の代は全日本選手権にもずっと行けていない悔しさもある。そういう思いを全てぶつけて頂点を狙います」

全日本選手権出場には、「ファイナル3」と呼ばれる関西学生ラクロスリーグ戦の上位3チームに入らないといけない。少し前まではKULの指定席でもあったが、届かない状況が近年は続く。

~KULの新歓は学生の意思を最大限に尊重する

「チーム強化の柱の1つは新歓です」と強調する。新歓とは文字通り「新入生歓迎」であり、さまざまな働きかけを行ってラクロス部への入部を促すこと。永井主将が新歓隊長だった昨年は、選手・スタッフを合せて約40人もの新入部員を獲得した。

「新歓を充実させ新入生が多く入部することがチーム強化に直結します。部員数が多ければ可能性を持った選手も必然的に増える。また、ラクロスを大学からスタートした選手たちが共に経験を積んで上級生になっていけば、その学年の選手層は格段に厚くなるはずです」

新歓は自薦や他薦で3年生から選ばれた新歓隊長と副隊長が中心となり、ラクロス部が一丸となって行なう。新入生の情報等をスプレッドシートを活用して部内で共有、各部員が手分けして新入生確保のために全力を尽くす。

「新歓の重要性は歴代受け継がれています。特徴はガツガツ度が低いというか、新入生の意思を尊重する部分だと思います。『ぜひ来て欲しいけど、可能性はたくさんあるから自分で考えるように…』という感じです」

「僕自身も京大入学後に、いくつかの選択肢で迷いました。経験したことのないヨット、高校でもプレーしていたサッカー、そしてラクロス…。新歓時に僕のことを尊重しながらも、ラクロスへの思いを熱く語ってくれたことを覚えています」

チーム強化の根幹を支える新歓を成功させるためにも、新歓隊長の労力は決して小さいものではないはずだ。

「興味を持ってくれている新入生には、可能な限り会って話しかける動きを大事にしました。(新歓は)約1ヶ月あったのでタフでしたが、周囲が本当に協力してくれた。副隊長をはじめ、役割分担をして楽しみながらやれた感じはありました」

~ラクロスが根付いている関東での試合経験を積みたい

新歓と共にチーム強化のために欠かせないものに挙げるのが遠征だ。「東(=関東地方)へ足を運んで強豪大学との腕試しの機会を作りたい」と話す。

「ラクロスは相対的に関東に強豪チーム、大学が揃っています。個人的な印象では、運動神経が飛び抜けた選手が各私立大学には何人かいる感じ。また、技術や体力に優れており一人で何でもできるエース的存在もいる。そういった選手のプレーに触れることが非常に重要です」

「(関東は)社会人を含めラクロスが浸透している感じがして、羨ましく思うこともある。社会人チームでプレーする各大学OBがコーチを務めているケースも見受けられます。日本一を目指すためには、そういった現実を体感して対応していかないといけません」

東と西の差を少しでも縮めるため、日程を調整して関東遠征を重ねて経験を積む。

「東京・大井埠頭で試合をしたことがあります。ホッケー場を使用しましたが環境の充実度に驚きました。フィールドも関西で普段使用しているものとは質が違います。もちろん、長距離移動時のコンディション調整も必要になります」

全日本選手権で上位進出した場合の試合会場は関東地方になる。普段と異なる環境に適応して、最高のパフォーマンスを発揮することが求められる。

「可能な限り関東遠征の回数を増やしたい。毎年6月開催の東京大学さんとの定期戦も今年は関東開催。貴重な遠征機会を1つずつ大事にして、プラスにしたい。関西の大学が全日本選手権で優勝するためには遠征が必要不可欠だと思います」

~「学生日本一」と「愛し愛されるチーム」

「自分たちの代で日本一になり、その後も連覇を続けられるようになりたいです」と続ける。ラクロス部全体の成果目標として掲げる「学生日本一」が頭から離れたことはない。

「僕たち4年生は14名(スタッフ含む)と人数は多くないですが、その分だけ早くから試合に出ることもできました。1-2学年上の先輩たちはコロナ禍直撃で、さらに人数が少なかったからもあります。当時は部全体の人数が少なく苦労もありましたが、そこでの経験は必ずプラスになると信じています」

主将となり学生最後の年を迎えた。新歓隊長時に入部した2年生もラクロスに慣れ始め、戦力になれる選手も出てくるはずだ。

「新歓隊長だった時に入ってくれた2年生は、ここからが勝負。大学からラクロスを始めた場合、即戦力としては厳しくて最初は1年生チームでプレーします。その中から上達が早い選手が2年生から試合に出始める感じです。どんどん上を見て、試合出場の機会を狙って欲しいです」

「学生日本一」になるため勝利への思いは強いが、「同時にラクロス部の意義目標も大事にしたい」という。

「KULが愛し愛されるチームになる」ということ。部員同士が常にリスペクトを持ち、日々の行動全てに責任感を持つ。KULの活動に関わる全ての人から愛されるチームを目指す。

「KULは以前、軽率な行動があってペナルティを受けました。時間が経っても忘れることなく、しっかりと受け止め向き合いながら進むことが大事。『愛し愛されるチーム』という意義目標にはそういう意味もあります」

2014年、学生ラクロス連盟における委員会活動の複数回無断欠席により、2年間の公式戦出場停止と3部リーグへの降格などの処分を受けた。

「僕自身、2年生時に新人委員会という関西全体で新入生のためにやるイベント運営組織の仕事も経験しました。自分の時間が削られたり、しんどい部分もありました。そういった仕事を引き受けてくれる方々への配慮の必要性を感じます。その部分は今後もずっと大切にして、引き継いでいきたいです」

「戦術部分の課題も1つずつクリアしています。少しずつですが武器もできつつあります。京大に入らなければ出会うことがなかったラクロス、全てを注ぎ込んで日本一を目指します」

物事を客観的に捉え、目標を叶えるための段階的なアプローチ方法を聞いていると、「さすが名門大学」と思わされた。しかしそれだけでなく、言葉の節々からは火傷しそうな程の「熱さ」も伝わってくる。頂点を極めるのは並大抵なことではないが、京都大学男子ラクロス部からは夢を現実にしてくれそうな雰囲気を感じる。関西勢として初となる日本一へ向け、勝負の年が始まった。

(取材/文・山岡則夫、取材協力/写真・京都大学男子ラクロス部)