“キャッチャーコーチ”松本敦輝氏「マンツーマンでの技術指導だけは譲れない部分」

“キャッチャーコーチ”松本敦輝氏は、捕手のスキルアップに特化した指導を行っている。「守備の要」としてチームの勝敗を大きく左右するポジションなだけに、小学生からNPB選手まで指導を求める声が止まない。

「捕手は特別なポジションです。技術はもちろん、身体の使い方や考え方まで、専門コーチが伝えるべきだと思います」

松本氏は現在、福岡市を拠点に“キャッチャーコーチ”を本職としている。キャッチャー(=捕手)は専門的な技術を必要とするため、カテゴリーを問わず受講者が日に日に増加している。

「福岡大大濠高の後輩でもある西武・古賀悠斗を指導する動画が出てから、“キャッチャーコーチ”に関する注目度が上がり問い合わせも増えています」

古賀はDeNA・牧秀悟らと一緒にオフ期間の自主トレを行なっている。昨オフ、古賀に頼まれる形で松本氏も帯同。その時の様子が動画サイトにアップされると、『キャッチャーコーチ』への注目度が瞬く間にアップした。

「春季キャンプへ向けての自主トレなので、基本は身体作りが主です。『技術力アップにも挑みたい』(古賀)ということで同行しました。投球を逸らさないようにするブロッキング、スローイングまでの動作を速くする身体の動き等を指導しました」

ブロッキングに必要な股関節の柔軟な使い方。スローイングを早くするために投球を迎えに行かない捕球方法。パフォーマンスを上げるためのピンポイントの指導と練習が話題となった。

~特殊なポジションの捕手には専門の指導が必要

捕手は守備時に8人の選手たちと対峙して守る特殊なポジション。かねてから「捕手専門の指導が必要では…」という思いは持っていた。

「『捕手としてもっと上手くなりたい』と常に思っていました。捕手の技術を専門的に教えてくれるコーチがいなかったので、雑誌や動画サイトを片っ端からチェックしていました」

話題となった「古田の方程式」(朝日新聞出版)をはじめとする実用書を読み漁った。また動画サイトに上がる捕手関連の動画も見まくったという。

「飛び抜けた選手ではなかったので、『工夫しないと上のレベルでは通用しない』と思っていました。地肩が強くなかったので、送球までの動きを少しでも早くすることから始めました」

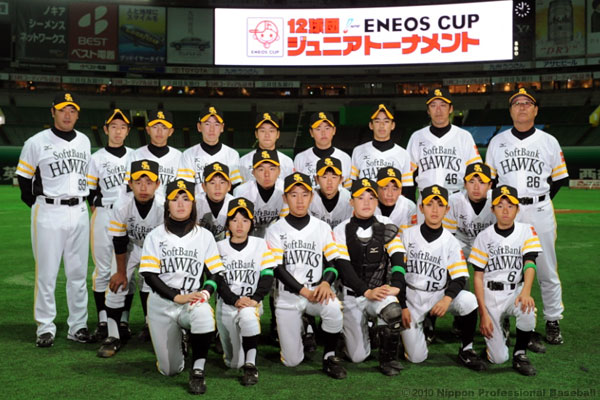

小学生時代にホークスジュニアの主将を務めた。福岡大大濠高では1年時から正捕手となり、3年では主将を任された。当時、現DeNAの坂本裕哉(1学年上)や浜地真澄(同学年)の球も受けていた。甲子園出場はならなかったが、東都1部の駒澤大へ進学してプロを目指していた。

「実力不足に加え、故障も重なったことで大学4年春に捕手担当・学生コーチになりました。気持ちの切り替えには多少の時間はかかりましたが、チームのために全力を尽くそうと思いました」

「『上手くなってくれているのか?』と常に思っていました。そのうちに、『もっと学びたいです』と言ってくれる選手が増えていきました。『少しでも選手の力になりたい』と思いました」

“キャッチャーコーチ”を目指すきっかけの1つは、駒澤大時代の挫折と学生コーチを任されたことだった。「小学生時代から自分なりに勉強したことが役に立ったかな、とも思いました」と笑顔を見せる。

~捕手人口が増えるのは本当に嬉しい

大学卒業後は銀行へ就職、3年を経て広告代理店へ転職する。名の知れた大手企業であり、人生設計上では“成功のレール”に乗っていた。

「野球を忘れられなかった。『自分にしかできないことをやりたい』という思いをずっと抱いていました。“キャッチャーコーチ”として生きていこうと決心しました」

大きな不安を抱えながらも、自らの思いを家族に話した。「自分の道だと思うなら頑張れ!」という言葉をもらい、2025年1月から“キャッチャーコーチ”として正式に歩み始めた。

「試合に出れる捕手は1人です。“キャッチャーコーチ”のビジネス面を考えれば、パイが少なく厳しい面もある。しかし、特別なポジションだけに正しいコーチングができれば勝算はあるはずです」

高校時代から先輩としてアドバイスを送っていた古賀をはじめ、NPBや社会人選手からの連絡は途絶えない。また、野球に足を踏み入れたばかりの選手からの連絡も予想以上に多かった。

「『捕手をやってみたいけど難しいですかね?』と来てくれる子供もいます。子供たちにとって捕手の印象は良くなっているようです。まずは捕手を経験して楽しさをわかってもらいたいです」

松本氏が野球を始めた頃あたりから、捕手のスター選手が増え始めた。“スーパー捕手”と言われMLBでもプレーした城島健司(元ソフトバンク他)がいた。小学生の時に誕生日祝いに初めて買ってもらった捕手ミットは、矢野燿大(元阪神他)モデルだった。

「阿部慎之助さん(現巨人監督)もそうですが、打てて守れる捕手が増え始めた。『ああいう捕手になりたい』という純粋な思いを支えてあげたい気持ちも強くなりました」

野手をやっていても捕手の適性を感じる場合もある。また、「捕手の動きはこんな感じ…」と伝えると興味を持ってくれる場合もある。「捕手人口が増えることが本気で嬉しい」とも語る。

「古賀は高校途中まで遊撃手でしたが、パ・リーグ盗塁阻止率トップの捕手になれた。松尾汐恩(DeNA)も大阪桐蔭高へ入学時は内野手だった。誰にでも可能性はあると思うので、少しでも力になれれば…」

~選手個々の個性を見極めないと指導はできない

配球、捕球、ブロッキング、フレーミング、送球…。“グラウンド上の監督”とも呼ばれる捕手に求められるものは多い。“キャッチャーコーチ”として指導する際、大事にしていることは何なのだろうか?

「一番大事なのは、その日その時のレベルに合わせることです。人によって身体の使い方やコンディションは全く違う。『こうすれば技術が上がる』と全員均一の指導をしても、誰もが同じように習得はできません」

「『俺の経験からこうやれば良い』という指導者が見受けられます。上のカテゴリーでプレー経験のある方々にありがちです。選手個々でタイプや癖が違うので、それぞれに適したアプローチをすることが必要だと考えています」

近年は動画サイトやSNS等を通じて、多くの技術論を見聞きすることができる。「効率的に知識を得られるようになった一方、接し方にも注意をすべき」と続ける。

「あくまで発信者の経験に基づいたものです。『自分自身に最適な理論かどうか?』を見極めないと、間違った癖がついてしまうこともある。場合によっては癖の修正にかなりの労力がかかってしまいます」

「選手が10人いれば身体のでき方、使い方、動き方が全く違います。まずはそこを見極めることが最初です」と断言する。

「まずはキャッチボールをして、観察しながら動画を撮ります。その上で『こういうタイプだと思うけど、合っている?』と先出しで確認します。そこから選手の考えを聞いて、納得するまで擦り合わせしていきます」

「選手自身が考え、言語化してもらうことを重視します。どんな競技でもそうですが、自分自身の頭を使って方向性を決めないとプラスになりません。一方通行にならないよう、時間をかけて話し合って方向性を決めます」

「古賀は高校時代から自分の技術を言語化しようとしていました。今でも、『こうだから、こうだと思うんです』と、自身の身体の動作を考えて僕に伝わるように話してくれる。上達する理由が理解できます」

~選手が自分自身で考えることが最も重要

小学生からNPB選手まで幅広く指導を行なっているが、何度も口にする「指導は生もの」の思いを忘れることはない。

「こだわりたいのはマンツーマン指導。野球教室など大人数でのイベント形式では、“キャッチャーコーチ”として伝えることができないと思います。お互いが考えて、意見をぶつけ合うことで良い方向へ進むはずです」

また、「捕手の技術に唯一の正解は存在しない」と考えている。「情報種集を欠かさず、自分に最適な方法を見つけ出すこと」を選手たちに繰り返し伝える。

「情報収集していく中で、自分の強みもわかってくると思います。そうなれば効率良く情報も拾えて、身につけることもできるはず。また、『情報収集は考えること』とも言い換えられます」

「自分自身で考えることで技術レベルが上がります。そして、自分自身で修正できる能力も高められます。考えずに惰性でプレーする方が楽だと思います。でも、そこでの考え方も変えていってもらいたいです」

AIが発達、日常生活のほとんどをスマホ1台で解決できる便利な世の中だ。しかしグラウンド上でプレーするのは自分自身であり、考えることが重要になる。

「野球を通じて考えて学ぶことを大事にしたい。そうすれば野球が人生の中で彩りの1つになると思います」

「1人でも多くの名捕手を育てる」思いは誰よりも強い。同時に、「野球人として人生を素晴らしいものにしてもらいたい」気持ちもある。

“キャッチャーコーチ”松本敦輝氏が、多くの選手たちから多大な信頼を得ている理由がわかる。この先、どのような素晴らしい捕手を育てていくのか楽しみである。

(取材/文・山岡則夫、取材協力/写真・松本敦輝、鴛海秀幸)