『インクルーシブ社会』の実現を目指して~『Challenge to インクルーシブ in 浜松』実行委員会の取り組み

『インクルーシブ社会』とは?

地域に住む様々な背景を持つ人たちが集まって一緒に遊び、スポーツを楽しみながらお互いの理解を深めていこう。そんな思いから2024年6月、静岡県浜松市で『Challenge to インクルーシブ in 浜松』が開催された。

静岡文化芸術大学デザイン学部で空間デザイン、デザイン経営、若者論などを研究する中川晃准教授が同イベントの実行委員長を務める。中川さんは実行委員会が目指す『インクルーシブ社会』についてこう説明する。

「『インクルーシブ=inclusive』という言葉は『包摂的』『包括的』などと訳されます。多様な背景を持つ人たちが社会にはいて、それぞれに営みがあるわけですけれど、分断が起こっているのが現実です。我々が目指す『インクルーシブ社会』というのは、心身のハンディキャップ、国籍、文化、言語、ジェネレーション、ジェンダーなどの垣根やバリアを取り払い、お互いの背景を受け入れて、すべての人がお互いの人権と尊厳を尊重し合いながら生きていく社会を目指していこう、ということです」

「浜松をよりよくしたい」との声から企画が動き出した

企画が動き出したのは2023年秋のことだった。浜松市は市街地から中山間地域と広域にわたり、エリアごとに異なる地域問題を抱えている。また主力産業である製造業では多くの外国人労働者が働いており、農水産業では担い手の高齢化が進んでいる。「浜松をよりよくしたい」という想いを持つ市民の方々と中川さんとがミーティングを重ね「インクルーシブな社会形成が浜松の価値を上げていくことになる」という考えからイベントの企画が持ち上がった。中川さんを中心に実行委員会が発足し、実現へ向けて動き出した。

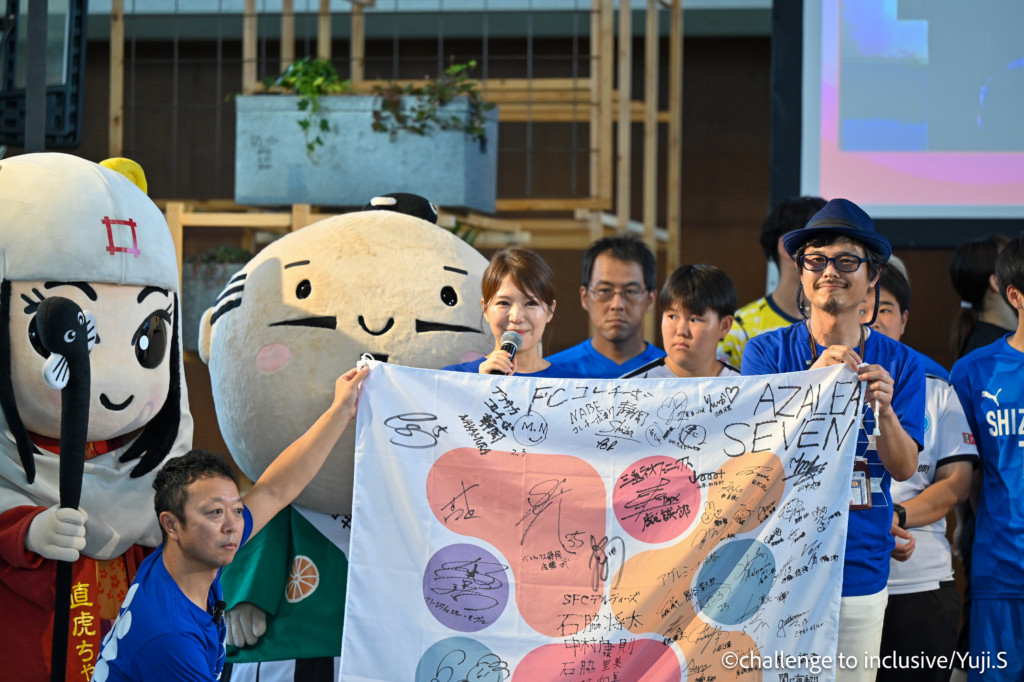

協賛企業55社、協力スポーツ団体12団体に支えられ、第1回『Challenge to インクルーシブ in 浜松』は2024年6月、サーラグリーンアリーナで開催された。会場は2,000人以上の来場者で賑わいを見せたという。

メインステージではアスリートによるトークセッションが行われ、『みんなの運動会』には、障害のある人や高校生、プロスポーツ選手らも参加。「ブラインド球投げ」「走らない障害物リレー」などで盛り上がった。

健常者が車椅子やロービジョン(メガネやコンタクトレンズ、手術などで矯正しても視力が十分に回復せず、日常生活に不便を感じている状態)を体験するコーナーなども設けられた。健常者にハンディキャップのある人たちの状態を理解してもらうための試みだ。

プレーする人たちが話し合ってルールを決める

ボランティアスタッフとしてイベントを支えた松本翠里さんは、当日の様子をこう語る。

「プレーする人たちが事前に話し合ってルールを決めるんです。それにより、誰も取り残さないで、一緒の目線で全員がプレーを楽しむことができました。初めて会う人との協力プレーをみんなで考え、応援し合う。また、自分なりの楽しみ方で仲間を見つける。自分と異なる特性を体験し、理解しようとする。笑顔と一体感があふれた会場は、確かに『インクルーシブ社会』への希望を感じられる空間でした」

第2回『Challenge to インクルーシブ in 浜松』は2025年12月の開催を予定し、現在、準備が進められている。松本さんは現在、静岡文化芸術大学デザイン学部の3年生。第1回のときはボランティアスタッフとしてイベントを支え、第2回は実行委員の1人として運営の中心的な役割を担うことになった。

「ユニバーサルデザイン(年齢、性別、文化の違い、障害の有無などにかかわらず、あらゆる人が使いやすいように製品や環境をデザインする考え方)を勉強する中で、そこで作られた設備などが実際にどう使われているのか、現実的なところを知りたいという気持ちがあったんです。このイベントのボランティアスタッフ募集を見つけて、障害のある方とリアルに接することができるいい機会かなと思って参加を考えました」

異なる背景を持つ人たちを『受け入れ合う空気』

準備の段階では当日、会場で配るうちわやフライヤーのデザインを担当。イベント当日も会場内で撮影などの仕事をこなした。

ボランティアスタッフとして参加するにあたって、松本さんの心の中にはある不安があったという。

「いろいろな背景を持つ方々が参加される中で、私自身、どのようにみなさんと接したらよいのか、実は不安が大きかったんです。それで、最初のうちはあまり自分から話しかけることができていなくて、様子を見ているような感じでした。でも事前研修や当日、参加しているうちに気づいたんです。『自分が周りの人を受け入れなきゃ』と思っていたんですけれど、そうではなく、『同じように自分も受け入れてもらえる』のだということに」

年齢、ジェンダー、国籍、人種、ハンディキャップの有無……自分自身とは異なる背景を持つ人たちを受け入れ、一緒にスポーツや遊びを楽しむ。松本さんは「『受け入れ合う空気』みたいなものがすごく素敵だなと感じました」と同イベントの魅力を語る。

スポーツは万国共通、誰もが楽しめるもの

『インクルーシブ社会』の実現を目指すイベント開催にあたって、その中心軸にはスポーツを置いた。「スポーツや遊びというのは万国共通のもので、誰もが楽しめるもの。誰もが共通体験としてできるものです。なので、このイベントではスポーツを軸にしているんです」と中川さんは説明する。

第1回の開催時には、イベントの理念に共感したジュビロ磐田(Jリーグ)、静岡ブルーレヴス(ジャパンラグビーリーグワン)、ベルテックス静岡(B.LEAGUE)、アグレミーナ浜松(Fリーグ)など12団体の協力を得ることができた。第2回には、協力スポーツ団体はさらに増える予定。また、第1回の開催時はヤマハ発動機をはじめ55社の協賛を得ることができた。第2回の開催時にはこれを上回る70社ほどの協賛を得る見込みだ。

第1回の来場者は約2,300人だったが、第2回時は浜松駅直結でアクセスのよいアクトシティ浜松の展示イベントホールで開催されることもあり、第1回の倍以上、来場者5,000人超えを目指して準備が進められている。

目指すのは、これが『当たり前』になる社会の実現

第2回は第1回を大きく上回る規模での開催となるが、目指すところはイベント規模の拡大ではない。中川さんは『Challenge to インクルーシブ in 浜松』への思いをこう語る。

「これが当たり前になる世の中が本当はいいと思うんですよね。このイベントって、確かに前例がないんですけど、実は特別なことをやってるわけではなくて。子供たちって、知らない子でもすぐ仲良くなって一緒に遊び始めるじゃないですか。だから、本当なら当たり前にできることだと思うんです。でもなぜか『社会』っていう大きな構造化されたものになると、それができなくなるのが実態です。華やかなイベントですごいねと記憶に残ることよりも、これって普通に大事なことだから、身近なところでも少しやってみようかな、とか、そんなふうに広がっていってくれたらうれしいです」

目指すところはイベントの成功、拡大ではない。規模の大小にかかわらず、同じ考えに基づいたイベントや企画が、少しずつでも広がりを見せてくれたら。垣根をなくし『インクルーシブ社会』を実現すること。それが当たり前の社会になるように。中川さんが、松本さんが、そして実行委員会が目指すところはそこにある。

(写真提供/『Challenge to インクルーシブ in 浜松』実行委員会 取材・文/小川誠志)