釜石シーウェイブス ”ラグビーのまち”で這い上がった2011年の記録(前編)「ラグビーから復興への第一歩へ」

2011年3月11日、東北地方を中心に甚大な被害をもたらした東日本大震災。震災から10年が経ち、年の瀬を迎えようとしている。

今回は岩手県釜石市を拠点に置く釜石シーウェイブスに協力いただいた。

ルーツは新日鐵釜石ラグビー部。1978年から1984年にかけて日本選手権7連覇という大記録を達成し、「北の鉄人」として一時代を築いた。

2001年からはクラブチームとして生まれ変わり、2021年はトップチャレンジリーグの所属。来シーズンから発足する新リーグ「JAPAN RUGBY LEAGUE ONE」の2部に入り、1部昇格に向けた新たな戦いを迎えることになった。

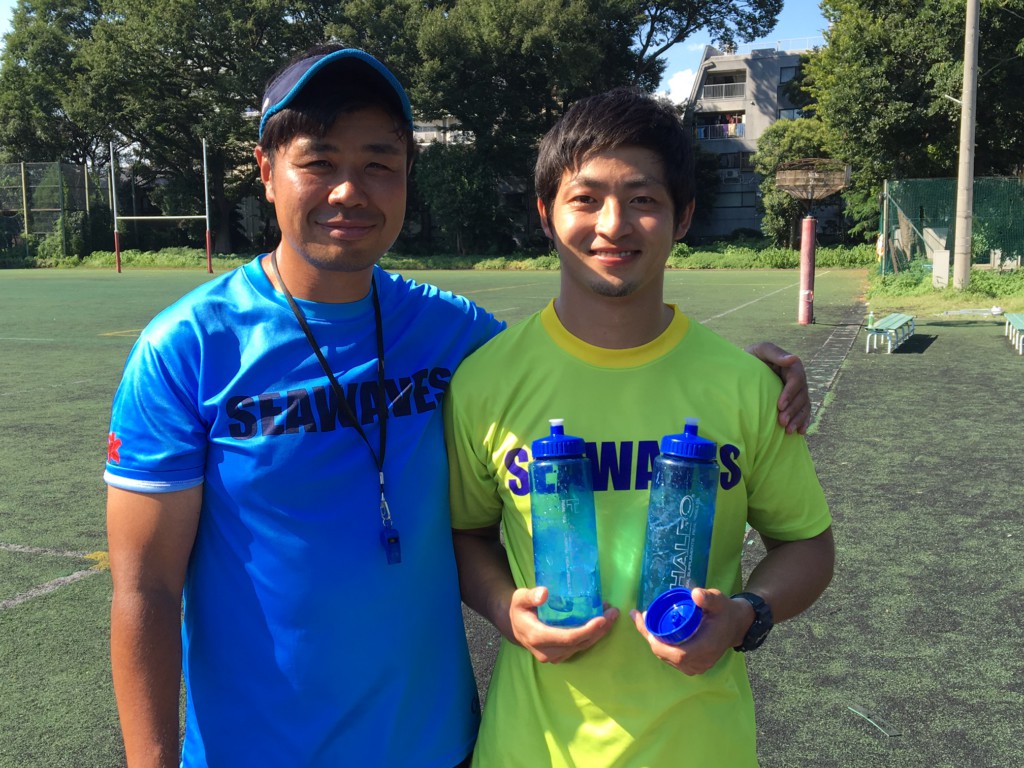

本コラムでは震災当日の状況、そしてどのようにシーズンを過ごしたのか。釜石シーウェイブスで当時プレーしていた”最後の新日鉄釜石戦士”三浦健博氏・同年に主将を務めていた佐伯悠氏にお話を伺った。

(取材 / 文:白石怜平 、以降敬称略)

震災当日、津波を目の当たりに

2011年3月11日、宮城県牡鹿半島沖を震源とする大地震が岩手県釜石市を襲った。

県庁所在地である盛岡市から車で約2時間ほどの距離に位置する同市。陸前高田市や宮城県気仙沼市同様、沿岸部にあるため大津波の被害を受けた。

当時、釜石シーウェイブスでプレーしていた三浦は当時の状況を振り返る。

「地震が起きて一時的に外に避難したのですが、最初は土煙が上がっていました。勤めてる会社が釜石駅前にあるのですが、そのあと数分したら駅前に車が海に流されてきて。そこで多くの人が命を失うレベルだというのがすぐにわかる光景でした」

一方、同じくシーウェイブスの選手だった佐伯はリアルな惨状を語った。

「確か金曜日だったと思うのですが、勤務中でした。私は勤務地が釜石の海近くの工場だったんですね。まずは揺れが強すぎて『倒壊してしまう』と感じたのが第一印象でした。外に避難して高台に逃げるぞということで、避難場所に向かいました。

そこで高台に上がるか上がらないかあたりで”津波が来たぞ”という声を聞いて急いで登ったら自分のイメージしたのと違うんですよ。海が広がってくるというか、街が飲み込まれていく様を高台から見ていました」

この時、佐伯は命拾いをしていたという。高台に逃げる直前のやりとりを話してくれた。

「実は、あの時(地震発生時)携帯の充電がなかったんです。車に充電器があるので『一度車をとってきます』と会社に向かいました。途中消防署があるんですけども、そこで止められたんです。『ここから先は大津波警報が出てるからダメだ』と。

僕は充電が数%しかないんですと言ったら『警報が解除されないとダメだ』と。それで仕方ないと思って向かったのですが、(高台に)着いた瞬間に津波が来ました。なので、あの時止めてくれなかったら僕は津波に巻き込まれていたと思います。止めてくれた方に生かさせてもらったと今でも感謝しきれないです」

翌日から約1ヶ月半、自発的に支援活動へ

三浦、佐伯はともにそれぞれの避難場所から裏側の山道を数時間かけて歩き、チームのクラブハウスへと向かった。

クラブハウスのある松倉駅エリアは内陸部にあるため、幸い津波の被害を受けなかった。しかしライフラインが止まり、停電など3日間ほど続いた。

そこで周囲が山ということから倒木を集め、火を起こして沸かしたお湯を周辺住民に配ったり、自衛隊出身というチームのマネージャーが発電機を手配するなど通じて凌いだ。

震災発生翌日からは選手たちで街に出向いた。チーム関係者の安否を確認したあとは全員自発的に動き、「困っている時こそ助けよう」と釜石市内へとそれぞれが避難所へ向かった。

集配所からの物資など大きな荷物を運びこみ、ラガーマンの屈強さが存分に活かされた。停電している病院に行った際には、患者に負担をかけないようベッドに乗せたまま難なく運んだという。

後日、フランスのラグビー協会から防寒着やホッカイロ、日本製鉄の各地域の事業所のみならず全国から釜石市に支援物資が届いた。チームは1ヶ月半かけて、市内へ届けるため駆け回った。

クラブハウスも最大限に活用。大型バスで避難所の方たちを乗せて招き入れ、入浴施設を解放した。その間に選手たちとカレーをつくったり、子どもたち向けにラグビー教室を開くなど少しでも苦しみから解放できるよう努めた。

佐伯は特に、外国人選手たちの心遣いが忘れられないと語った。

「大使館の人が3日目くらいに来て、『ヘリコプターが待っているので帰りましょう』と言ったら選手たちは『僕たちはここにいるから母国の人に無事だと伝えてほしい。仲間もいるし困ってる人たちがいるから』と。嬉しかったですし、絆がさらに深まりましたよ」

元オーストラリア代表で今年までプレーし、NECグリーンロケッツ東葛のコーチに就任したスコット・ファーディーもその一人。19年に日本で行われたラグビーW杯時には来日し、同学年(1984年度生)の佐伯とは今も連絡を取り合ってるそうで、国境を超えた絆は続いている。

「こんな時こそラグビーしなきゃだめだろう」

チームとして活動が開始されたのは、震災から約2ヶ月近く経った5月3日だった。

それまで選手たちは支援活動を続けながら ”ラグビーをやっていいのか”、”もうラグビーはできないだろう”などと気持ちが揺れていた。

三浦は当時の心境を語る。

「なんて言えばいいんですかね、震災直後はガソリンスタンドが2時間待ちで戦場みたいで。みんなが下を向いている感じでした。その後1ヵ月ほどして自宅近くにスーパーマーケットが再開したのですが、すごく華やかというか活気が戻った光景に見えたんですね。

その時に『自分たちの本業はラグビーだよな』と。ラグビーを再開して、復興への第一歩じゃないですけれども、自分たちがラグビーをやって元気取り戻してほしいなという想いが沸いてきました」

佐伯は街中での出来事が忘れられないと語った。

「僕は、街が津波に飲み込まれているのを見たときに『もう釜石でラグビーができないな』と思ったんですね。しばらくはラグビーの事は全く考えられなかったのですが、ボランティア活動していく中で偶然街を歩いていた年配の方とすれ違った時に『ラグビー部じゃねぇか何してんだぁ。こんな時だからこそラグビーしなきゃだめだろう』って声をかけられて。

昔からのファンの方なんでしょうね。それを聞いたときに『え?やっていいんだ』っていう頭に電気が走った感じがして。『こういう時だからこそラグビーやらないと釜石盛り上がらないよ、あはは!』って言ってどこかに行ってしまったんです。

誰か会いたい人を1人選ぶとしたら僕はその人に会いたいです。この言葉に救われてラグビーしたいなって言う気持ちが強くなったんですよ」

街の光景や人々にそれぞれスイッチが押され、ラグビーへの熱が沸々と燃え上がる。止まっていた時計が復興に向けてもう一度動き始めた瞬間だった。

(続く)