いつもと違う五輪が終わった。五輪の中心にいた人々が語った思い 後編:東京五輪開催の意義

2021年11月、グロービス・スポーツマネジメントクラブ※では、オリンピックに深く関わったゲストをお招きして、東京五輪振り返り特別イベントを開催。

※グロービス経営大学院大学の公認クラブで、大学院の在校生・卒業生が所属。内外から講師を招き、勉強会や講演会を実施している。

コロナ禍で開催されたオリンピック。開催に対する批判が渦巻く中、オリンピックの中心で携わっていた人々は、当時何を思っていたのでしょうか。

登壇者に迎えたのは、

1人目は公益財団法人オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 広報局企画制作部長の小林住彦さん。

大会に関連する映像コンテンツやデジタルメディアの企画・制作を担当、オリンピック公式映画の制作責任者を務めています。主に担当したのは、日本に来ることのできない海外の人のために情報を流す業務。

2人目に、男子走高跳の日本代表として東京五輪に出場した衛藤昂さん。

味の素AGF所属。グロービス名古屋校在学中。走高跳にて日本選手権4回優勝。リオデジャネイロ五輪、東京五輪2大会に出場後、現役を引退。

競技仲間と陸上競技のイベント運営団体「一般社団法人Jump Festival」を設立し、アフター五輪における新しいスポーツの価値づくりに挑戦しています。

前編では五輪開催に向けて関わった人々の思いをお伝えし、今回の後編では東京五輪開催の意義に焦点を当てたいと思います。

東京五輪で見た新たなスポーツの魅力

様々な思いを経て、開催された東京五輪。これまでに例がなかったオリンピックは、私たちに何を残したのでしょうか。

今回の特別イベントを通して、東京五輪では新たなスポーツの魅力を発見した大会であったということが語られました。

勝利至上主義を問う

- - 東京五輪の競技を見て、どのような感想を持ちましたか。

小林さん:

「勝つことがすべてではない」。そんなことを教えてくれた五輪であったと思います。

例えば、男子走高跳。イタリアの選手(J.タンベリ)、カタールの選手(M.E.バルシム)が、二人で金メダルを分け合うという結果になりました。

ここで両選手は金メダルを分け合うことを選びました※。これまでだったら、勝負が決まるまで競技を続けていたと思うのですが。

表彰式はどうするのかと思いましたが、一つのポールに二つの旗を上げて、国家はアルファベット順に流していましたね。

※両選手とも失敗なしでむかえた2m39を3回失敗。この時点で1位が2名となった。ルールでは順位を決める「ジャンプオフ」を実施するが、対象選手がジャンプオフを実施しないことを決めると、全員が1位となる。

このケースでは両選手がジャンプオフを実施しないことを決めたため、両名が金メダルとなった。

私はスタンドで見ていました。レベルが高い争いで、試合時間が長くなっていたんです。それと、男子100mが始まりそうでプロジェクションマッピングの準備をしていたため、スタジアムが暗くなっていたんですよね。

衛藤さん:

なので、ここからジャンプオフする雰囲気ではないのも感じていました。

二人の背景から言うと、二人とも2年前に足を故障して手術しています。元々、オリンピックに出ていること自体が奇跡の二人ですし、仲のいい二人です。

同じ5年間を過ごしてきて、二人で金メダルを分け合う結論になったのを見て、想像もつかない結論になったなと思いました。

このまま試合を続けると、気持ちが切れてしまって、後味悪い試合になるかもしれないと思いました。だから、これが一番すっきりした形だったのではないかと思います。

東京五輪の特徴であったストリート競技

- - 東京五輪ではストリート競技が新たに採用されました。なかでも、女子スケートボードでは印象的な場面があったとお話がありましたが、具体的にどの場面ですか。

小林さん:

女子スケートボードの岡本碧優選手ですが、最後の難しいトリックを決めなくてもメダルは獲れましたが、あえて難しい技にチャレンジして失敗してしまいました。その後、他の選手が駆け寄ってきて、よくやったと声を掛け、抱き上げて会場を歩いたのです。

メダルは取れなかったけど、リスペクトは勝ち取ったというシーンでした。

岡本選手は「悲しいけど嬉しい」という複雑なコメントを残しました。

「とにかく勝て」という価値観がある中で、いいプレーにトライすることが大事ではないか、仲間と讃え合うことが大事ではないかと教えてくれた場面でした。

スポーツの勝負だけではない部分を感じることができ、これからスポーツが変わっていく節目になるのかなと感じました。

衛藤さん:

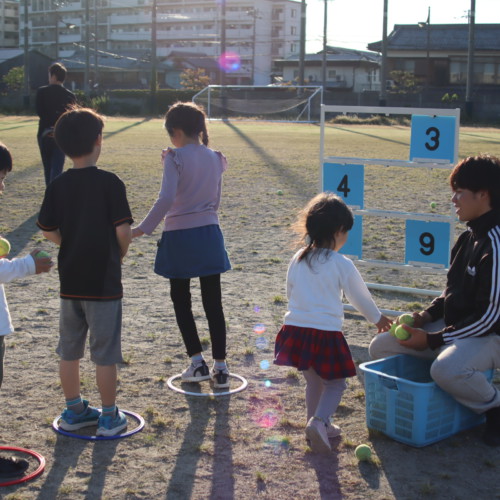

私もストリート競技に刺激を受けました。選手と観客の距離が近い、今までにない跳躍競技のイベント「Jump Festival」に取り組んでいますが、そのイベントにも良い刺激をくれました。

個人的には、スケートボード、バスケットボール3×3、スポーツクライミングなどのストリート系、街でやるような競技の人気が一気に高まってきたと思います。人気の移り変わりを感じました。

これまで陸上がオリンピックの花形と思っていたのですが、街に出て競技をするのも大事だなと思いました。

パラリンピック共生社会のメッセージ

- - 「パラリンピックが共生社会の実現に向けたメッセージを発信した場になった」というお話もありましたが、実際に感じた場面はどこだったのでしょうか。

小林さん:

パラリンピック開会式で、IPC(国際パラリンピック委員会)が「WeThe15」というスローガンを出しました。同名のキャンペーンフィルムを、パラリンピック閉会式で流しました。

「障害がある人は世界の15%。15%の人は何かしら障害があるよ」というメッセージです。

日本の障害者手帳の発行率は8%ですが、齢をとってサポートがないと歩けないとか、耳が遠いけど障害者手帳が出ないような人を統計に含むと、15%ぐらいの人がなんらかの障害を持っていることになるのではないでしょうか。

このメッセージは、「障害がある人を特別な目で見ないでくれ」というものです。

もう一つご紹介したいのが、パラリンピック開会式で和合由依さんが演じた「片翼の小さな飛行機」です。

彼女が片翼の飛行機の役割を演じました。片翼では物理的には飛べないのですが、「羽が片翼しかないと飛べないというのは固定概念だよ。その固定概念を破っていこう」というメッセージだったのです。

競技を見ても、固定概念を覆してくれる選手はたくさんいました。車いすバスケの鳥海連志選手や、競泳背泳ぎの山田美幸選手はぜひ見てほしいですね。

山田選手は両腕がないのに背泳ぎできるのかなと思うかもしれませんが、そんなわたしたちの概念を見事に払しょくしてくれた選手だったかなと思います。

開催後に思うこと

- - 開催が1年延期となり良かった点、悪かった点はありますか。

小林さん:

良かったことは、あえて言うなら、この地球にはそういうことがあるよと教えてくれたことですかね。あってほしくないけど、コロナのような不測の事態もあると教訓にしなきゃなということだと思います。

この1年というのは、場所を借りる期間も延びて、金銭的な負担も圧倒的に増えました。

職員も日本の組織委員会の特徴として出向者の比率が高く、その人件費は出向元が負担しています。1年分、帳簿に出てこない負担があり、その期間に別のこともできたという機会損失もありました。

- - 東京五輪が終わってどのような感情が浮かびましたか。

小林さん:

正直、パラリンピック閉会式が終わっても、「やった」という気持ちになれませんでした。普通は一杯行こうという雰囲気になると思うのですが、そういう気持ちにはなれなくて。宿題をたくさんもらったなという不思議な感じの終わり方でしたね。

海外からの評価

- - 海外からの評価はどうだったのでしょうか。

小林さん:

海外の方とはソーシャルディスタンスを保っていたため、なかなかコミュニケーションが取れませんでしたが、海外メディアからの話を聞くと、「この中で大会をきちんとやるのは、さすが日本だよね」という話はありました。

オリンピック関連の入国が始まったばかりの時は、入国手続きがうまくいかないとクレームもありました。ただ、初めてのことだったので、仕方ない部分はあったかと思います。

でも、おおむね「コロナ禍で状況を立て直して開催したのはさすがだよね」という声の方が多かった気がします。日本人の真面目さが表れたのですかね。

今後に向けて

- - 最後に、オリンピック・パラリンピックの開催を通じて、それぞれの立場で何を残せたと思いますか。

また東京五輪を活かすために、当事者として次の世代に我々ができることは何ですか。

衛藤さん:

コロナが切り離せない世の中に、一瞬でも「コロナを忘れて」スポーツに熱中する時間を残せたんじゃないかと思います。

アフター五輪において、陸上競技でもっとできることがあると思うので、選手と観客の距離が近い今までにない跳躍イベント「Jump Festival」のようなイベントを通して、跳躍競技を身近な存在にできたらいいなという思いがあります。

小林さん:

鍛え抜いたアスリートが勝負する姿や、仲間を励ましあう姿を通じて、人々の感情を揺さぶる結果になったと思います。

ただ、やって良かった、アスリートの姿を見て感動しただけで留まっていたら、税金を導入した価値がありません。

オリンピック・パラリンピックは4年に1回の打ち上げ花火のようなもので、感動はあるんだけど消えていく。では、その想いを持って、そのエッセンスを個別の活動にどのようにつなげていくのか。

オリンピックが単発であるものに対して、衛藤さんの開催するJump Festivalは、街に出て行ってジャンプ競技の楽しさを伝えていくもの。私たちがやっていかなきゃいけない活動の一つだと思います。

また、スポーツから受けた刺激をきっかけに、地域でもスポーツを親しむ習慣が根付いてほしいと思っています。例えば、地域のスポーツチームがハブになって、試合開催日には他の競技もそこに集まり、イベントをすることもできると思います。

人々がもっとスポーツを身近に感じられるような未来になるといいですね。

全体として、スポーツが身近にある人生は楽しいと思うので、オリンピック・パラリンピックを単発に終わらせず、身近なところでのいろいろな活動につなげていくのがこれから大事だと思います。

(取材/文・やすだ さとみ)