「本音で喋る」「後出し厳禁」 王座奪還狙う青森大が実践…全員で考える“グループワーク”とは

「本音で喋るミーティング」がチーム再建の足がかりとなるか――。北東北大学野球リーグで通算37度の優勝を誇る青森大学硬式野球部。近年は富士大学や八戸学院大学に王座を譲るシーズンが増えており、昨年は春4位、秋5位と苦しんだ。逆襲を誓う今年は2月下旬から渡嘉敷島でキャンプを実施。3月中旬以降は沖縄県名護市、千葉県袖ケ浦市と移動して実戦を重ねた。約1か月の遠征期間中、ただ練習と試合を繰り返したわけではない。新たな試みとして「グループワーク」を採り入れ、抜本的なチーム改革を図った。

「他責思考」払拭のため…監督就任9年目で新たな試み

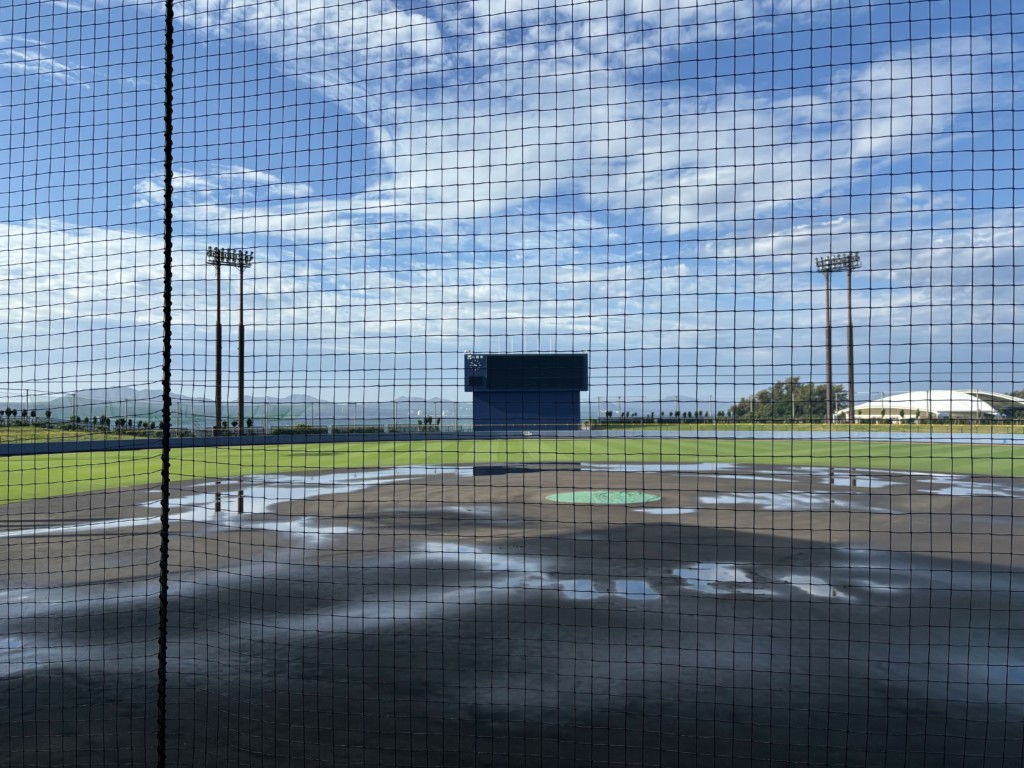

沖縄の天気は変わりやすい。3月15日の名護市は未明から雨が降り続き、青森大がこの日使用する予定だった「Enagicスタジアム名護」のグラウンドは水浸しになっていた。一時天気が回復し晴れ間も見え始めたが、東京農業大学北海道オホーツクとのオープン戦は中止に。午前中、Aチームの選手たちは球場からほど近い「あけみおSKYドーム」に場所を移して練習することになった。

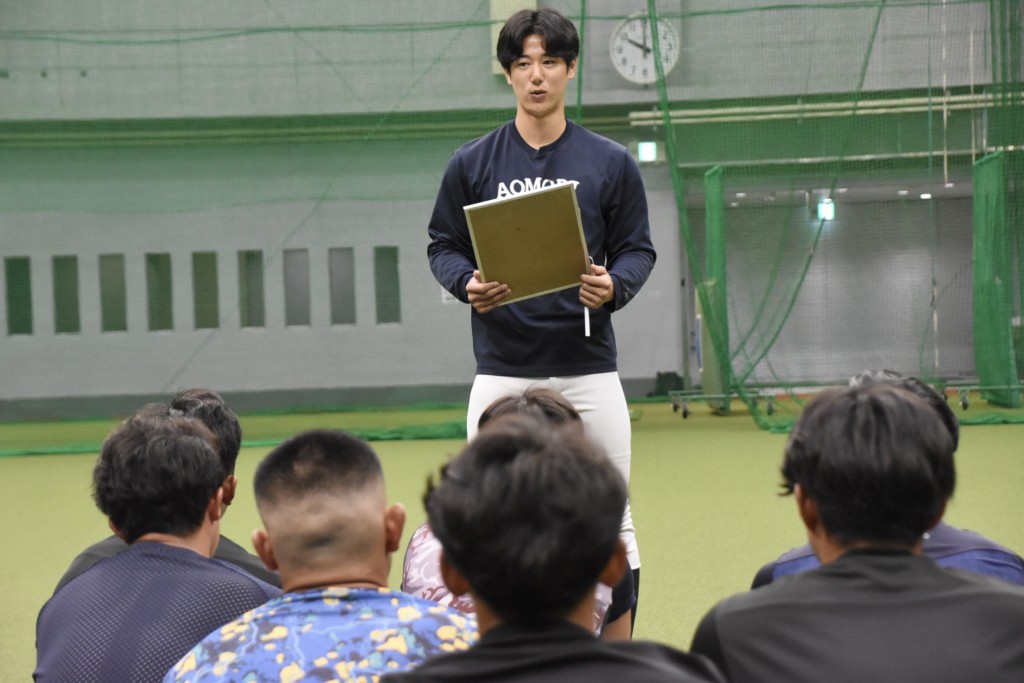

まずはアップから、と思いきや、選手たちは9人または10人ずつの4班に分かれ座り込んだ。各班のメンバー構成は学年もポジションもバラバラ。静かな室内で、「リーダー」を中心に口々に話し始めた。グループワークのスタートだ。

就任9年目の三浦忠吉監督がグループワークを始めた背景と意図を説明してくれた。

「去年までの8年間は監督、コーチの言ったことを選手がやるだけになっていた。選手はそれに真面目に取り組んでくれてある程度の結果は出せたけど、昨年チームが低迷したことをきっかけにもう一個上のステージに行くためには何か違うことをしないといけないと思った。そう考えた時、選手の多くが他責思考に陥っていると気づいたんです。言われたことを何も考えずにやって、結果が出なければ後々人のせいや環境のせいにして、チーム内に不満や他責が蔓延している気がして。後々文句を言う『後出し』はなしにして、『本音で喋るミーティング』をしようという目的で、グループワークを始めました」

グループワークは監督、コーチ間でも実施する。指導者も選手の失敗を選手個人だけの責任にせず、「指導環境を作れていなかった」と自責のマインドを持って捉えるよう心がけているという。

全員で「good」「bad」「next」を出し合うグループワーク

グループワークでは、班ごとに「good」「bad」「next」を出し合う。直近の試合で見つかった気づきを一人ひとりが発言し、リーダーがホワイトボードに書き記す。話し合いを終えると各班のリーダーが意見をまとめて発表し、全員がそれに耳を傾ける。

「投手は四球が以前と比べて減った」「野手は次の塁を狙う姿勢ができている」「ポジティブな声かけがプラスに働いている」(good)、「セーフティスクイズの成功率が低い」「試合中の情報提供ができておらず相手投手の対策に時間がかかっている」(bad)、「テーマを決めて試合に臨んでもっと具体的な反省が出るようにしよう」「試合前のシートノックで投手のベースカバーを確認し直そう」(next)……この日もさまざまな意見が飛び出した。

「bad」をあぶり出しながらも、基本的には前向きに物事を捉えて次に生かせるよう考えを共有する。ある班は新チーム発足時から掲げていた目標に言及し、「自分たちが目指している『1-0で勝つチーム』に近づいてきていると思う」と自信を口にした。

「もっと詰めていかないと」苦言呈した4年生右腕の覚悟

そんな中、空気が一変する瞬間があった。坪田幸三投手(4年=東奥義塾)が「next」を発表する際、チームの現状に一石を投じたのだ。

「自分はまだ試合で投げていないのでスタンドから見ていたけど、『1-0で勝つチーム』の雰囲気ではないと思った。1-0で勝つのは難しいことだし、それに特化した練習をしないといけない。シートノックを見ていて、もっとやれることがあると感じる。攻撃面でもボール球に手を出して相手投手を助けるもったいないプレーをしている。1-0で勝つと決めているなら、もっと詰めていかないときついと思う」

沖縄の温暖な気候も相まって穏やかに流れていた時間が、ピタッと止まった。坪田は150キロ近い速球を武器に持ち、2年秋のリーグ戦では10試合中8試合に登板した投手陣の中心的存在。昨年はケガの影響で春の1試合のみの登板に終わり、監督室での面談で「チームのために何もできずすみません」と涙を流した責任感の強い男でもある。三浦監督いわく「下級生の頃は自分から発言できるタイプではなかった」というが、最上級生の自覚を胸に本音をぶつけた。

一部始終を見守った三浦監督は選手たちに向けて、「こんなに本音で喋るミーティングはこれまでなかった。みんな成長していると思うから、あとは本気でやれるかどうか。幸三は本来言いたくないことを言ってくれた。野手と投手で別々にではなく、全員で共有して『1-0で勝てるチーム』を作っていこう」と激励した。

約1時間のグループワーク後は威勢よくアップを行い、その後は守備練習を実施。投手陣がノッカー役を担って打球を飛ばし、野手陣が捕球する。時折笑顔を見せたり冗談を言い合ったりしながら、まさに全員で作り上げる練習で汗を流した。そこには、緊張感と一体感が同居する充実した空間が広がっていた。

主将が伝えた思い「厳しい意見を言うかもしれない」

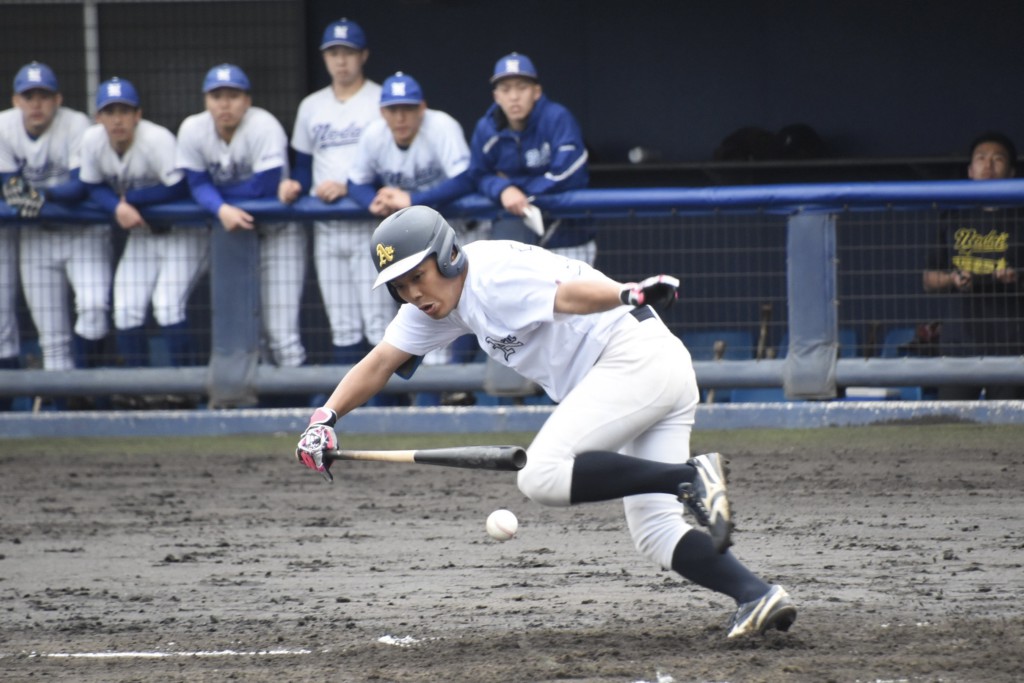

翌16日は午後に雨が上がり、東農大北海道オホーツクとのオープン戦に臨んだ。初回に1点を先制されると、二回以降は藤澤主樹投手(4年=黒沢尻工)、鈴木太晟投手(4年=金足農)、金澤海斗投手(3年=青森北)が無失点に抑えるも、打線の援護に恵まれず0-1で敗戦。七回以外は毎回走者を出したものの本塁が遠く、残塁は11を数えた。

17日は昨年の都市対抗野球大会に出場した社会人野球チームの沖縄電力と対戦。三回に加藤大翔内野手(2年=金足農)の適時打で先制し、七回までは1-1と接戦を演じたが、救援陣が八回に4失点、九回に3失点を喫し1-8で敗れた。

投打ともに課題は残った。ただ、スクイズやヒットエンドランなどのサインプレーを多用し、積極的に得点を狙う姿勢は見せた。指揮官は「これまで勇気を出せずにできなかったサインプレーを自分たちからできるようになってきた。オープン戦でミスしても対策すればいいので、もっともっとやってもらいたい」と目を細める。

そして試合後のベンチではグループワークの時同様、選手間で時間をかけて意見を交わした。「去年までは自分も含め、やることはやるけど意見は言わない状態だった。今は後輩たちも思っていることをガンガン言ってくれます」とは主将の長井俊輔内野手(4年=横浜創学館)。グループワークの効果を実感する一方、「仲良しグループではダメ。馴れ合いにならないように気をつけないといけない」と気を引き締めた。

長井は15日のグループワークの最後には次のように呼びかけていた。「今後、俺も厳しい意見を言うかもしれないけど、仲が悪くなる必要はない。厳しい意見を言ったからミーティング外の場所でああだこうだいうのは絶対になしにして、全員で考えよう」。本音を話せば、少なからず仲が悪くなることも、良くなりすぎることもあるかもしれない。それでも、「後出し」を辞め、リスクを恐れずに全員で考えることに意味がある。三浦監督は「結果を出して、これを青森大学のスタンダードにしたいですね」と期待する。

名護の最終日は球場の上に澄んだ青空が広がっていた。雨降って地固まる。そんな春が訪れる予感がした。

(取材・文・写真 川浪康太郎)