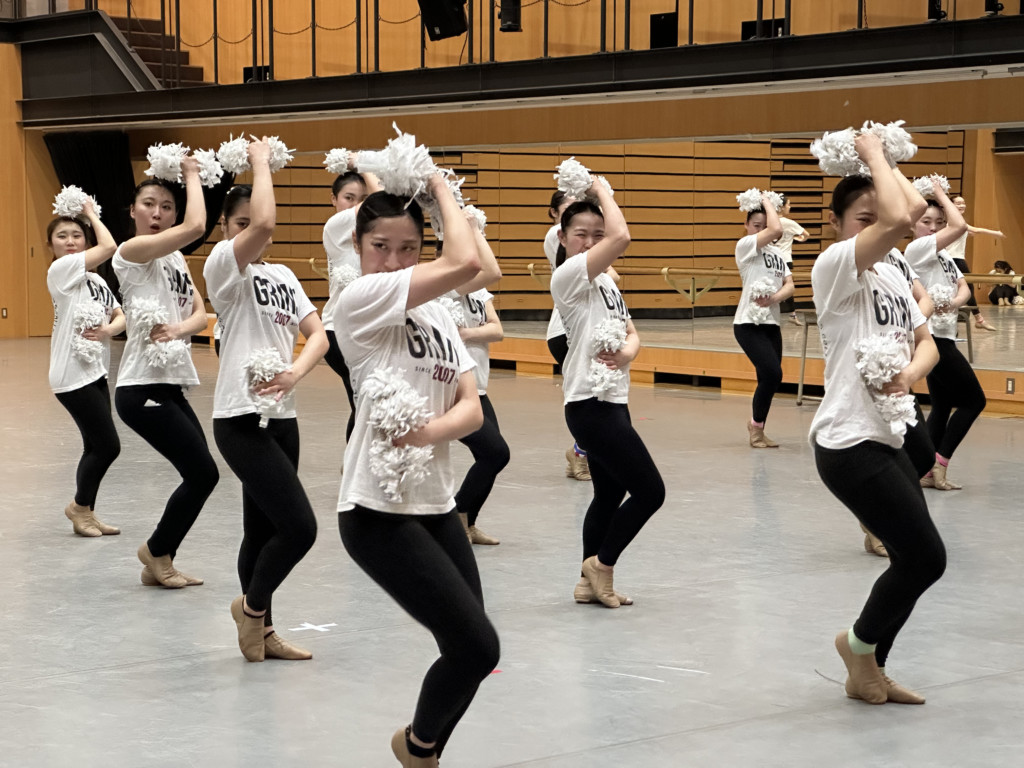

最高の「つながり」を2分間の演技に込めて―日本女子体育大学ソングリーディング部 GRINS―

音楽に合わせて演技をするスポーツは、意外と少なくない。かつてシンクロナイズド・スイミングと呼ばれていたアーティスティック・スイミングやフィギュアスケートは、そうしたスポーツの代表である。また、パリオリンピックで公式種目だったブレイクダンスも、このタイプに分類できるだろう。

今回取り上げるソングリーディングというスポーツも、音楽に合わせて演技をするスポーツである。とはいえ、ソングリーディング自体がどのようなスポーツなのか知っている人は多くはないだろう。

日本女子体育大学ソングリーディング部GRINSは、この春にアメリカ・フロリダ州で開催された「2025 ICU世界チアリーディング選手権大会」のジャズ部門で優勝した、世界レベルの強豪チームだ。過去のICU世界チアリーディング選手権大会でも上位に進出した経験が何度もあり、日本でソングリーディングというスポーツを牽引している重要なクラブの1つである。

この記事では、日本女子体育大学ソングリーディング部の下里珠稀(しもざと たまき)主将と渡辺碧(わたなべ みどり)部長、そして同OGの小坂美遥(こさか みのり)氏と幡野智子(はたの ともこ)氏の4人に、ソングリーディングというスポーツについて詳しく話を聞くことができた。

ソングリーディングとはどのような競技なのか

ソングリーディングとはどのような競技なのでしょうか。また、チアリーディングとソングリーディングの違いとは、どのような点にあるのでしょうか。

渡辺碧部長(以下、敬称略)「一般的にパフォーマンス・チアと呼ばれているものが、ソングリーディングという競技で、チアダンスの同義語として使われています。

もともとチアリーディング自体は1880年代の後半に、アメリカンフットボールなど試合の合間に応援をするために、男子学生がチームを組んだのが発祥だと言われています。

チアリーディングは、ダンスに加えてスタンツと呼ばれる組体操やアクロバティックな動きがあります。一方、ソングリーディングは、チアの中でもダンスの部分だけを取り上げた競技となります。アーティスティック・スイミングやフィギアスケートと同じような、審美系スポーツの1つです。競技人口も年々増加していて、今は小学生からソングリーディングやチアダンスをしている子どもも増えています。

そして、ソングリーディングの最高峰の大会の1つをオーガナイズしているのが国際チア連合(International Cheer Union 略称:ICU)と呼ばれる国際団体です。毎年4月にこのICUがアメリカで世界大会を開催していて、私たちGRINSの部員たちもこの世界大会で上位入賞することが、近年の最大の目標となっています。ちなみにICUは、2021年7月から国際オリンピック委員会(International Olympic Committee 略称:IOC)にも加盟している団体でもあるんです。」

大学では毎年新入生が入学しますが、ソングリーディングとはどんな競技なのかすでに知っている新入生は多いのでしょうか。

下里珠稀主将(以下、敬称略)「私たちの部に入部を希望する人は、高校時代にチアリーディングやチアダンスをやっていることが多く、そうした人達はソングリーディングという競技をすでに知っていたりします。また、チアリーディングの大会でソングリーディングの部門が同時に行われることも多いので、中にはすでにソングリーディングの大会に出場経験のある人もいます。ちなみに、GRINSの部員のほとんどは、高校時代までにチアリーディングやソングリーディングの経験があって、私もその一人です。

でも、例えばバスケットボールやバレーボールなど他のスポーツをしている人にとっては、ソングリーディングという言葉はあまり馴染みがないみたいですね。」

「つながり」の強さがソングリーディングの魅力

ソングリーディングという競技の魅力とは、どのようなものでしょうか。

下里「ソングリーディングはチームで1つの演技をして、大会ではその演技に点数がつけられて順位が決まるというスポーツです。その一方で、自分のチーム以外の人を応援したり励ましたりすることが、普通のこととして行われているスポーツでもあるんです。

だから、他のチームの人であっても、演技をする前後には選手同士が互いに『頑張ってね』とか『お疲れ様』と声をかけたりします。そうした習慣はソングリーディングやチアリーディング以外のスポーツではあまり見られないものだと思いますし、この競技の魅力の1つだと思います。

また、ソングリーディングは1人ではできない競技です。常にチームを組む必要のある競技であること。そのためチーム内でのコミュニケーションが欠かせないことも、この競技の魅力の1つです。」

小坂美遥氏(以下、敬称略)「チームのメンバー全員で全力を尽くし1つの演技を作り上げることで、メンバー同士の強いつながりが生まれることが、ソングリーディングの魅力だと思います。

ソングリーディングの競技時間は、1チーム当たり2分間しかありません。選手たちは、その2分間でそのチームが持っているもののすべてを表現する必要があります。そのため、チーム内でのコミュニケーションも本当に大事になるのです。

私は大学4年間ソングリーディングに夢中になって、今は社会人として働いています。社会人として働いていると、ソングリーディング部で経験した濃密な一つひとつのつながりが、本当にかけがえのないものだったと改めて実感することが多いです。」

幡野智子氏(以下、敬称略)「ソングリーディングでは、ダンスの同調性を重視するため、チーム内のコミュニケーションの良し悪しが、演技の出来に直結すると感じています。

コミュニケーションは人間が持つ本質のひとつですし、社会人になっても生かすことができる能力です。私自身もソングリーディングを通して、ダンスの技術はもちろんのこと、コミュニケーションの大切さを学びました。そう考えると、ソングリーディングの魅力はコミュニケーションにあるのでしょうね。」

渡辺「うちのチームの特徴として、人とのつながりや思いやりを非常に大事にしています。そのため、大会での2分間の演技では、そうした想いをしっかりと乗せて表現することを、非常に重視しています。

人とのつながりがとても影響する競技なので、チーム内では感情の行き違いなども発生しやすく、部員たちは泣いたり怒ったりすることが多いです。だから、今キャプテンをしている下里さんは、本当に色々と大変だろうと思います。

GRINSはこれまで、ソングリーディングの中でもジャズと、ポンポンを使った部門のダンスを得意としています。このように選手同士が互いにいろいろと考えてコミュニケーションを取りながら、指導者から与えられた作品を共に創ってゆく競技なので、例え同じ音楽を使った作品になったとしても、毎年異なる演技になるいうことが、ソングリーディングの魅力なのかなと私は思います。」

世界のトップレベルで戦うために

先ほど渡辺さんから、ICUの世界大会についてのお話がありました。GRINSは今年のICUの世界大会で優勝している強豪チームです。そこで渡辺さんに伺いたいのですが、世界のトップレベルで戦うために、日頃から選手たちにはどのようなことを伝えているのでしょうか。

渡辺「まず、大学生であるからには学業が優先であるということを、部員たちにはっきりと伝えています。というのも、ソングリーディングの演技には、日ごろの生活態度が本当にまともに表れてしまうんです。

また、GRINSが世界のトップレベルで戦うチームとして知られるようになり、多くの人からGRINSを憧れのチームとして認識してもらえるようになりました。そのため、高校生はもちろん、今は小学生からも、『大きくなったらGRINSに入りたい』と話していただけることも増えました。でも、その一方で、学生の質も変わってきたことも影響しているのか、GRINSに入ることだけで満足してしまっている部員が増えているように感じるのも事実です。

GRINSに入ると、常に切磋琢磨する環境に身を置くことになります。加えて、GRINS自体が今は60人を超える部員がいる大所帯なので、すべての部員がICUの世界大会で演技をできる訳ではありません。GRINSに入るような学生は、高校時代にチアリーディング部やチアダンス部などでキャプテンをしていたような学生も多いのですが、大学に進学してこうした現実を突きつけられた時にどうするのか、部員たちは常に考え、行動する必要があります。そのため部員たちには、『GRINSに入りたいと思った初心を思い出して』とも伝えています。とはいえ、途中で辞めてしまう部員もいたりするのが実情ではありますね。」

幡野さんはGRINSの初代メンバーだったそうですが、自分たちが創設した部の後輩が、将来は世界のトップレベルの大会で戦うことになることを、予想されていたのでしょうか。

幡野「いいえ、当時は目の前のことに必死で、全く想像もしていませんでした。私がGRINSで活動していたころは、部員も少なく、練習場所を確保する所からのスタートでしたので。

私がGRINSとして初めて大会に出たときは、『GRINSって、どこの大学のチームなの?』という感じでした。でも、今はGRINSが大会に出ると『GRINSの演技だ!席についてしっかり見なくちゃ』という様子に変わっています。そのことに気づいたときは、OGとして本当に嬉しく、たくさんの方から応援していただいていることに心から感謝しています。

もちろん、GRINSが大きなチームになった分だけ、チームの悩みも複雑なものになっているでしょう。だから現在進行形でチームをまとめている下里さんの大変さは、私が大学にいた頃とは比べ物にならないのだろうとも思います。」

最後の質問になります。世界で戦う選手になるために必要なことは、どのようなことですか。

幡野「まずは技術面を基本として、監督からいただいた作品の演技を確実にやりきる力が必要だと思います。その上で、周りの人への思いやりの気持ちを持ち、最後の最後まで全員が協力し、心から深く繋がることで、日本でも世界でも、観てくださる方に想いが届く演技になるのではないかと考えています。」

小坂「掲げた目標を絶対に諦めずに、貪欲に努力を続けることです。そして、何よりも『愛を愛で返す』ことができるようになることだと思っています。愛されるだけではなく、自分からメンバーや周りの人を愛し、想いを大切にできる心が、世界で戦う選手に求められることだと考えています。」

下里「世界で戦う選手になるためには、人のために、誰かのために、みんなのために頑張ろうと、自分を奮い立たせることができる心が必要だと思います。体力的・精神的にきついことがあっても、『みんながいるから頑張ろう』、あるいは、『あの人から送ってもらった想いに自分はどうしても応えたいんだ』と思える人が世界で戦う選手であると、私は考えています。」

渡辺「3人が話してくれたことが、全てですね。いかに周りの人のために自ら率先してコミュニケーションを取り、行動に移すことが出来るのか。それを考えられる人が、世界で戦う選手になれるのだと思います。」

今回インタビューに応えた4人は、演技を見ただけで、その時、チーム内でコミュニケーションがうまくいっているのか否かがわかる、と話していた。2分間の演技を最高のものにするために、仲間を信じ、自分を高めること。それがGRINSが目指している、世界トップレベルでの戦い方であるのだろう。

コミュニケーションから生まれる心のつながりを武器に、GRINSの挑戦はこれからも続く。

(写真提供 日本女子体育大学ソングリーディング部GRINS)

(インタビュー・文 對馬由佳理)