参加校数減、猛暑、厳しさを増す高校野球地方大会の現状

広尾晃のBaseball Diversity

7月に入り、夏の甲子園(全国高等学校野球選手権大会)を目指して、全国で「選手権地方大会」が開幕した。

私たちは「夏の甲子園の予選で、準決勝で敗退した」みたいな表現をしてしまうが、各都道府県の高野連関係者は「夏の予選」という言葉を使うと「違います」とその都度訂正するのが常だ。

「全国高等学校野球選手権大会」には、地方大会を勝ち抜いた高校が「代表校」となると明記されているが、地方大会は、その大会だけで完結した大会であり、各都道府県高野連と朝日新聞社が主催する別個の大会だ。

各地の高校野球関係者がこのことにこだわるのは全国大会が始まった1915年以前から、当時の高等学校に相当する中等学校の野球大会は、全国各地で行われていて、その歴史も尊重したいと言う思いがあるからだ。

戦前の地方大会

夏の甲子園=全国高等学校野球選手権大会の前身である「全国中等学校野球優勝大会」は、1915年に朝日新聞社の主催で始まったが、この時に「地方大会」も始まった。

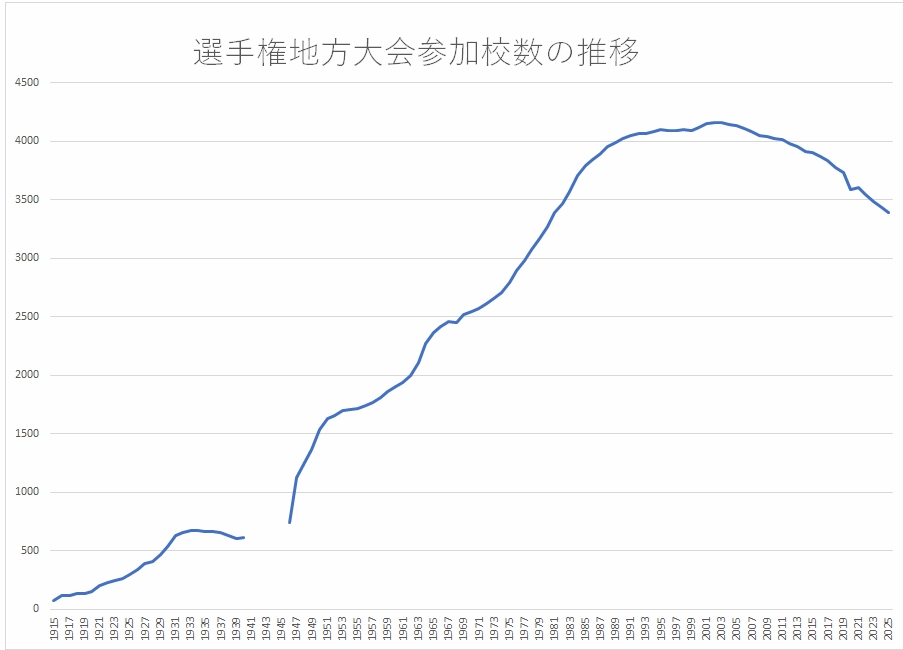

第1回の大会が行われた1915年で言えば、東北、東京、京津(京都・滋賀)、関西、兵庫、山陰、山陽、四国、九州の10の地方大会が行われた。地方大会の参加校は71校(このほか予備予選で敗退した学校が2校)だった。この時期は、朝日新聞社以外が主催する大会もあり、運営体制はまちまちだった。

さらに第2回地方大会では、敗者復活戦も行われた(翌1917年限りで廃止)。

全国大会は、発足当初は大阪府の豊中グラウンド、第3回の1917年からは兵庫県の鳴尾球場で行われたが、1924年8月に東洋一と謳われた甲子園大運動場(現在の阪神甲子園球場)が兵庫県西宮市に開場すると、地方大会の参加校も増加し、1934年には22地方大会に戦前最多の675校が参加した。地方大会には当時日本の植民地だった満州、朝鮮、台湾の3地方大会も含まれていた。しかし、この年をピークとして参加校数は減少に転じる。

1931年に満州事変が勃発し、日本は中国と戦争状態に入り、次第に日本社会は「軍国主義」に染められるようになる。この頃には野球人気は全国的なものになっていたが、文部省は1932年に「野球ノ統制並施行ニ関スル件(野球統制令)」を発令し、学生野球の商業主義や有望選手の引き抜きなどを固く戒めた。

こうした国の方針も影響して、地方大会への参加校数は減少に転じたと考えられる。

日中戦争は広がりを見せ、アメリカ、イギリスとの近況関係が高まった1940年を最後として、中等学校野球は、中断。1945年の敗戦を迎えることになる。

学制改革で高校野球に

敗戦後の日本を統治したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、日本の民主化のために「野球」を利用する方針を固め、終戦翌年の1946年には、夏の甲子園大会の開催を許可する。

1948年の学制改革で、中等学校は高等学校になり、以後「高校野球」となる。

この時期の高校進学率は20%台だったが、戦後復興とともに高等学校に進学する生徒が急増、多くの高校が新設された。

1946年の地方大会参加校数は19地方745校だったが、翌47年には19地方1125校と戦前を上回る。地区割も48年には23地方に増加した。50年には23地方1536校となる。

また1958年の「第40回大会」からは、5年区切りで「記念大会」を設け、この年に限り「1県1代表」にした。

これ以前の地方大会は、多くの地方で複数の県が一つの代表をかけてトーナメント戦を戦っていた。このために、地方大会に参加しながら県の代表を甲子園に送り出すことができない県があった。

例えば滋賀県は第1回大会以来、京都と「京津」「京滋」大会を行っていたが、58年以前に夏の甲子園に出場したのは、53年の八日市高だけだった。

1963年の「第45回記念大会」で参加校数は2107校と2000の大台に乗る。

「1県1校体制」に

以後も参加校は増加の一途をたどり、1978年の「第60回記念大会」では3074校と3000校を超した。またこの年からは、記念大会以外の年も「1県1校(北海道と東京都は2地区に分けて2校ずつを選出)」となった。

そして1990年には地方大会出場校は4027校になった。この年の高等学校数は5518校。女子高を除けば、ほぼ8割の高校が選手権地方大会に出場していることになる。

以後も参加校数は微増を続け、2002年、03年と最多の4163校に達する。

しかしここから参加校数は徐々に坂道を下り始める。2012年には3985校と4000校を割り込み、新型コロナ禍で全国大会が中止になった2020年には3589校、さらに23年には3486校、25年時点では3396校となっている。日本高野連加盟校数は25年時点で3768校だから、372校が加盟するものの地方大会に参加していない計算になる。

日本高野連は1982年から加盟校数、部員数を発表しているが、部員数は2014年の17万314人をピークとして減少に転じ、今年の発表では12万5381人になっている。11年で26.4%減少したことになる。

「連合チーム」を認可

参加校数が減少に転じた2012年夏から、日本高野連は部員不足の学校同士が組んで一つのチームになる「連合チーム」を認可した。

当初11チームだった連合チームは現在は10倍以上になっている。

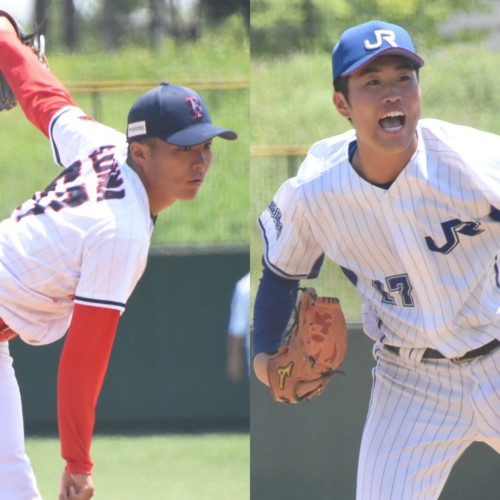

連合チームは、一高だけのチームに比べて合同で練習する時間をとるのが難しいなど、ハンディキャップがあるが、それでも「公式戦に出場したい」と考える選手、指導者の熱意で維持されている。統一したユニフォームではなく、バラバラのユニフォームで出場している。応援する人も少ないことが多いが、これも今の高校野球を象徴する風景ではあろう。

高校野球の競技人口が減少したのは、少子化と言う大きな流れに加え、他のスポーツの選択肢が増えたこと、親の経済負担の大きさなど様々な要因が絡んでいる。

一方で、私学の中には多くの部員を集め、野球部寮で共同生活をし、専用練習施設で日々鍛錬するなど、恵まれた環境のチームもある。選手数がギリギリの公立高校や、連合チームなどとの格差は拡大しつつある。

「1県1校」体制の揺らぎ

1978年から夏の甲子園の出場校は、「1県1校」となったが、参加校数の減少に伴い、各都道府県の甲子園出場への「競争率」に大きなばらつきが出ている。

2025年の加盟校ベースで言えば、神奈川県は188校、愛知県は183校、大阪府は173校から1校が勝ち抜く大会になっているが、鳥取県は24校、高知県、福井県は28校から1校となっている。

参加校が多い県では8連勝しないと甲子園に出場できないが、参加校が32校以下の県では4連勝で甲子園に出場できる。県によっては特定の高校は甲子園に出場し続ける「寡占状態」になっている。

この状況が続けば、昭和の高校球児の「夢」だった「1県1校」体制は見直さざるを得なくなるだろう。

「暑さ対策」の面でも「格差」

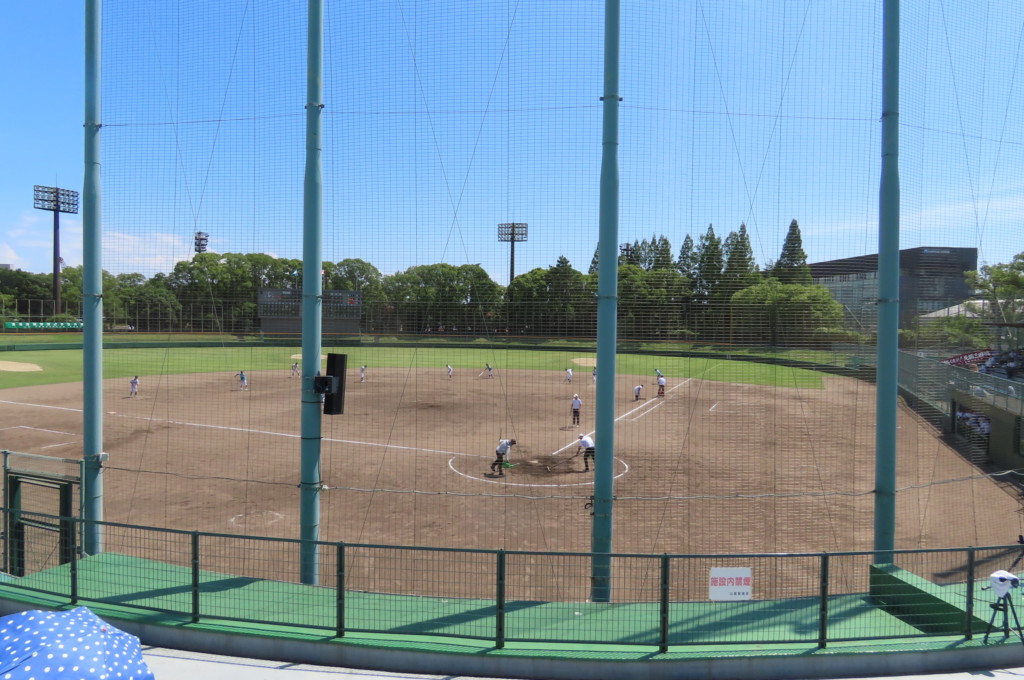

近年の地球温暖化の進行で、地方大会の試合環境は厳しさを増している。プロ野球チームが使うような設備が整った球場を使用する地方がある一方、開場して半世紀以上になる老朽化した球場を使用している地方がある。

古い球場はエアコンが利いた部屋がないなど「暑さ対策」の面でも「格差」が目立っている。

高校野球地方大会は、1世紀以上にわたって各都道府県の高校野球関係者、熱心なファンによって維持されてきた。「競技人口減少」「格差の拡大」「温暖化」、厳しい状況が続く中で、抜本的な対策も含めて、さらなる取り組みが求められている。