学業でも野球でも夢を追い続ける 〜東京工業大学野球部の奮闘〜

戦国東都で奮闘する東京工業大学野球部

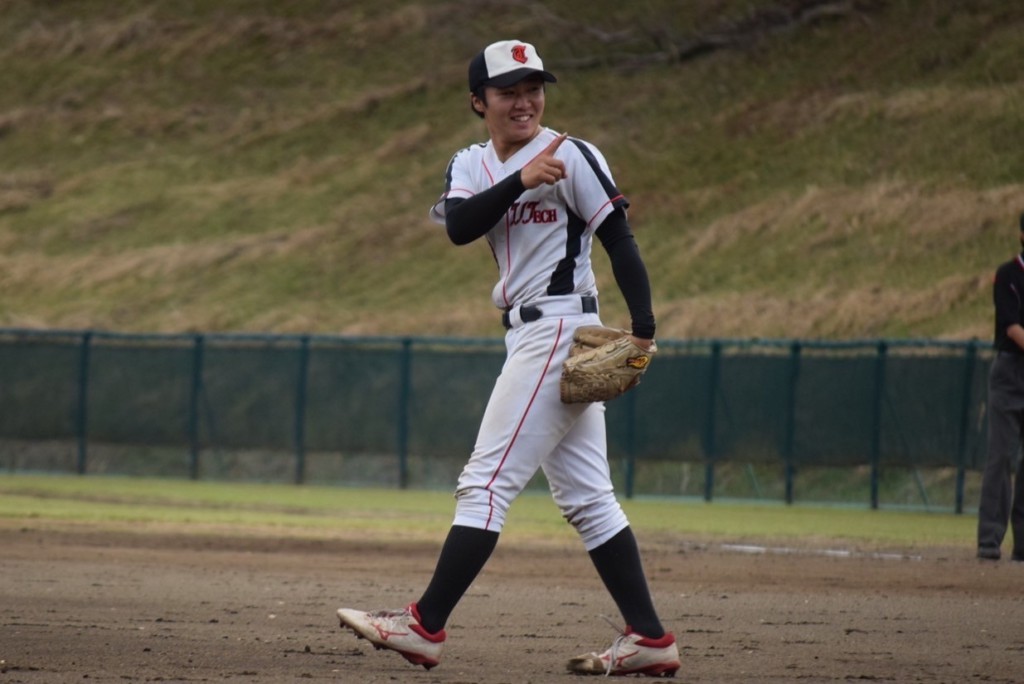

2023年ドラフトでは史上最多の6人がドラフト1位で指名された東都大学野球連盟は「戦国東都」と称されるほど激しい戦いが繰り広げられている。全部で22校が4部に分かれて上位を目指す東都大学野球連盟の中で、東京工業大学野球部は唯一の理系国公立大学だ。現在の部員は選手14人、マネージャー3人と連盟に所属する大学の中で最も少ない。他の部活動とグラウンドを共同で使うといった練習環境の制約、多くの部員が大学院に進学するといった学業との両立などさまざまな困難を抱えながらも強豪大学と互角に渡り合い、4部優勝、3部昇格を目指している。

明暗分かれた春季リーグと秋季リーグ

東都4部では一橋大学に次ぐ20回の優勝を誇る東京工業大学(以下、東工大)だが、近年は上位進出から遠ざかっている。コロナ禍による短縮シーズンであった2021年秋を除くと、最後に優勝したのは今から15年ほど前の2009年の春季リーグである。特に、帝京平成大学が新たに加盟した2022年以降は苦戦が続いている。2022年春季リーグでは帝京平成大戦で0-32、0-24と大敗するなど歯が立たない試合もあった。現在、主将を務める児島諒主将(3年、海城)は大敗を喫した帝京平成大戦を今でも思い出すことがある。「右中間を抜けたと思った打球がいつまでたっても落ちてこない」。圧倒的に体格が違う相手との戦いを強いられた。

それでも、2023年春季リーグは主将を務めていた冨田健太捕手(4年、浅野)が首位打者・ベストナインを獲得する活躍を見せたこともあり、2位・7勝7敗と奮闘した。しかし、秋は一転、冨田がデンマーク留学のためにチームを離脱したこともあり、開幕から7連敗。2勝12敗勝ち点0と最下位でシーズンを終えた。そして、長年先発の柱としてチームを支えてきたエースの長健介投手(3年、東京都市大附)は就職活動のためチームを離脱している。来春は苦しい戦いが予想される。

全員がレギュラーとしてチームを引っ張る

「東工大は18年間4部にいる。普段と同じことをやっていては上がれない」。児島は危機感を感じている。今年は目標を個人で設定して、達成により近づける環境づくりを目指している。近年、課題となっている打撃力の向上のために「ハードヒット」を目標の中心としている。「スイングスピードとミート力の掛け算を最大化できるようにしている。他の要素は捨てるくらいこの冬はスイングスピードとミート力に特化する」。

まず、スイングスピードはBLASTを用いて強化をはかる。BLASTはバットのグリップエンドに装着することにより、スイングに関するさまざまなデータを計測することができる。近年は、プロ野球選手だけでなく、アマチュア野球でプレーする選手の間でもよく使用されている。児島は「BLASTという基準を一つに絞ることで、過去の自分と未来の自分を比較することができる」と話す。基準を設けることで、ウェイトトレーニングなどのスイングスピードを上げるための練習の成果が目に見える形で現れる。実際、児島がチーム内で最もハードヒットを体現していると考えている佐藤惠太朗内野手(2年、小山台)は春は打率.161に終わったものの、秋は打率.217・1本塁打を放ち、来春も主軸としての活躍が期待されている。

一方で、ミート力は伝統的な打撃指標を目標に設定する。多くの選手は打率3割という目標を持っている。しかし、打率は試合を重ねることで上下する指標であるため、過度に意識をしてしまうと気持ちに揺らぎが生じてしまう。そこで、10安打をチーム全体で目標として掲げている。東都4部では40前後の打席に立つため、二桁安打を放つことができれば、打率3割に大きく近づくという計算だ。

部員は全員が野球に直接結びつく学問に精通しているわけではない。それでも、多くの部員が数字に強く、新しい技術に関心を持っている。練習中やトレーニング中にも身体に関する専門的な用語が飛び交うこともある

捕手兼主務・堀部貴徳

堀部貴徳捕手(2年、岐阜)は大学野球界では異色の存在だ。もともと、外野手を務めていたが、冨田がチームを離れたため、その穴を埋めるべく今季からは捕手を務めている。一方で、試合外では主務として奮闘する。オープン戦の対戦相手の決定や取材対応など多様な仕事をこなす。学業では建築学を専攻している。その中でも、学校建築のような身近な建築に興味がある。「実用的な建築に興味がある。学校建築は限られた敷地や建蔽率を守りながら効率的な空間を考えなければならない。時代が変わっても対応できるところが良いなと思う」。野球にも建築学と同じ緻密な良さがあると語る。「バスケットボールやサッカーには新しい戦略がある。野球はスクイズやエンドランが昔から変わらずある。ピッチャーの投げる球種が変わっても戦略として通用する。野球が変化しても正攻法自体は変わっていない。作戦がうまく決まって接戦を最後の最後でサインプレーで勝つ細かいスモールベースボールが好き」。緻密な野球で東工大野球部を上位へと導く。

主務としての苦労

東工大野球部が試合成立すら厳しい人数の部員数まで落ち込んだのは今年の新入生歓迎活動の失敗による部分が大きい。7人の選手が入部した昨年と比較して、今年は槙野凱一投手(1年、岡山城東)わずか一人。現状を打破すべく、チームではSNS運用にも力を入れる予定だ。

また、実戦不足を補うために積極的にオープン戦を組んでいる。主務が代々引き継いでいる連絡先のリストを駆使して、東都3部のチームや他連盟のチーム、関東のクラブチームに対して野球部のSNSアカウントを通して試合を申し込んでいる。他の部活動との関係で東工大グラウンドが使用できない場合には、相手チームで試合ができるように取り計らうこともあるという。

監督・コーチは大学院生

東工大野球部を悩ますもう一つの問題は資金不足だ。大学からは十分な資金援助を受けることはできず、部費とOBからの寄付によって費用を賄っている。しかし、部員数の減少により十分な部費を徴収できず、壊れたピッチングマシンを修理するための費用を捻出することすらできない。そこで、ピッチングマシンが使えない状況でも効率的に練習ができるように監督やコーチに協力を仰いでいる。シート打撃で元投手だった監督の球を打つこともある」と語る。東工大野球部の監督やコーチは野球部OBの大学院生が務めている。最近まで現役でプレーしていた監督やコーチの投球から打撃練習を行うことで、マシン特有のシュート回転のない球を打つだけの練習から脱却する効果も見込まれる。

年齢の近い監督・コーチの下でプレーすることについて多くの部員は口をそろえてやりやすいと話す。堀部は「高校野球は厳しいチームで怯えながら毎日野球をやっていた。今はうまくなりたいという意識で練習に取り組めることが東工大野球部らしい。世界が違う」。決められた練習をこなすだけでなく、主体的に練習に取り組みやすい環境を作っている。監督やコーチが練習に協力的なことについて児島は恩を感じている。「その恩は僕らが監督やコーチとなった時には返していきたい」。先輩から受け継いだ流れを絶やすことなく後輩に継承する東工大野球部の伝統に惹かれている。

上位進出の切り札・槙野凱一

現在、唯一の1年生の槙野の秋季リーグでの活躍は東工大野球部の大きな収穫といえる。春はあまり球速もでず、出場機会はなかったが、秋は7試合に登板し、防御率2.43の好成績を残した。槙野は野球について「高校でやめようと思っていた。いざ(大学に)入ってみたらやりたいと思った。本当に軽い気持ちで始めた」と振り返る。それでも、入部すると熱心な先輩に触発され、今では野球に再びのめりこんでいる。東工大野球部の今季の戦いぶりについて「ピッチャー陣が頼りなさすぎる。防御率も他のチームと比較して圧倒的に悪い」と話す。来年の春季リーグは清谷直生投手(3年、県旭丘)とともに先発としてチームを引っ張る覚悟だ。「0点に抑えれば負けることはない。やられっぱなしは嫌。やり返して終わりたい」。

大学で野球を続けたわけ

大学でスポーツを続ける選手は決して多くはない。東工大野球部で野球を継続した理由も部員それぞれだ。児島は「興味があることをやり続けたい。野球も興味があるからやっている。自分が今専攻している分野にも興味があるからやっている。仕事に就く場面になっても常に興味・関心を抱きながら取り組んでいきたい」と話す。一方で、堀部は「自分の目標に向かってやり抜くことが大事。自分はやると決めたことを4年間続けることが大事だと思う。何か一つ目標を作ってそれに向かって頑張りたい。スポーツでも何でも良い」と話す。野球を継続する予定でなかった槙野も入部によって「人との繋がりを作る上では良かった」と振り返る。それぞれが異なる目的で入部して、異なる思いを持った選手が集まる東工大野球部。それでも、皆が4部優勝、3部昇格を目指して練習に取り組んでいる。異なる立場の選手が集まり、工夫を重ね勝利を目指す大学スポーツの魅力の一端が垣間見える。

写真提供:東京工業大学野球部 文責:円城寺雷太