東洋大学應援指導部に聞く応援の魅力 71名の「共鳴」で勝利を後押し

力強く華やかな「応援」を繰り広げる東洋大学應援指導部。部員には高校時代にコロナ禍を経験し、思い切り部活に打ち込めなかった者も多い。

「楽器」「チアリーダー」「リーダー」の三部門で成る応援指導部だが、総勢71名となった今年度は「共鳴」がテーマ。勝利を後押ししながら「愛される応援団体」を目指している。三部門の部門長に話を聞いた。

應援指導部を選んだ理由

応援の「要」・楽器部門長は長谷川花菜(はせがわはな・4年生)さん。東洋大には吹奏楽研究部もあるが、應援指導部を選んだ。「應援指導部の魅力は、日本各地に行って応援ができること。いろいろな場所でたくさんの人と交流ができます」と語る。

毎年陸上競技部(長距離部門)の応援で出雲駅伝や箱根駅伝に行く。2023年には硬式野球部のリーグ戦が地方開催となり、松山での応援も経験した。

応援の「華」・チアリーダー部門長は菅原乃々佳(すがわらののか・4年生)さん。應援指導部に入った時にはチアリーディングの経験はなかった。在籍するチアリーダーも「半分くらいは初心者」だという。

サッカーを見に行った時にチアリーダーに一目惚れ。中高は運動部だったが、大学で憧れのチアリーダーに挑戦した。

ユニフォームは4種類もあるそうだ。踊る以外にも様々なスタンツ(組体操のように人を乗せたり飛ばしたりする技)を身に付け披露していく。

「1年のうちにダンスは全部習得しました。スタンツは無数にあるので、この難易度ができたから次にレベルアップ、という風に、学年が上がるにつれて難しい技ができるようになっていきます。でもまだまだ上を目指しています」

応援の「顔」・リーダー部門長と主将は佐藤彩花(さとうさやか・4年生)さんが務める。

「中高6年間女子校だったので、スポーツ応援には縁がありませんでした」

大学で何をするか考えたとき、コロナ禍で自由に思い出が残せなかった高校時代を想った。

「大学生活でやり切ったと胸を張って言えるものが欲しいと思いました」

まだコロナの影響もあったため、ひたすらSNSを探し、インスタグラムで應援指導部を見つけた。当時リーダーは先輩が二人だけ。厳しさはあるが「自分が頑張ればすごく成長できる」と入部を決め、リーダー部門を継承している。

年間通じてスポーツ応援と演舞の活動

三部門は毎週部門ごとの練習をこなし、月に一度合同練習を行う。スポーツ応援のほか、大学合同の演舞会、大学応援団フェスタ、應援指導部主催で一般向けの「鉄紺祭」など発表の場は数多い。

曲目は幅広く、校歌や応援歌のほか、場面ごとのテーマ曲、J-POPなども取り入れ、多彩な構成で応援する。

「東洋といえばこの曲!というなら『撃砕』ですね。いつもメドレーの最後にやるんですが、野球だとチャンスのときに吹きます。すごく盛り上がる曲だと思います(長谷川さん)」

見たことのない競技からの依頼も

依頼があれば遠方でも応援に出向く。近年では多くの体育会運動部から依頼があるという。野球、駅伝、サッカー、ラグビー、アメリカンフットボールのハーフタイムショーに加え、ラクロス、アイスホッケーなど普段馴染みのないスポーツもある。ルールを共有してから応援に向かうが、実際に見なければ分からないことも多い。

「アイスホッケーの応援に行ったときには、パックがものすごい速さで飛んできてびっくりしました」と長谷川さん。夏でも会場のアイスアリーナは寒く、「ベンチコートを用意して余裕かと思ったらすごく寒かったです(笑)」。

駅伝で応援する場所は、箱根駅伝では往路の1区、5区。復路の6区、10区。出雲駅伝では1区、6区。それぞれのスタートとゴールを盛り上げる。走者が近くを通るのは一瞬だが、通る前から通った後まで「エンドレス応援歌」で盛大に応援する。走者も必死だが、応援する側も限界まで力を出し続ける時間だ。

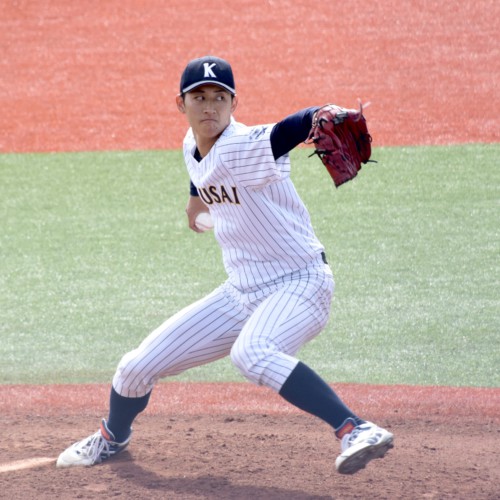

応援対象の大会としては箱根駅伝が大きいが、応援の規模が大きいのは東都大学野球のリーグ戦や入れ替え戦だろう。一部リーグに上がると神宮球場という大舞台に立てる。

「『リーダー台』というステージがあるんですが、そこでやるときのスタンツが好きです。たくさんの人の前で踊れるし、野球部が一部にいてくれるからこそできるので、リーダー台に上ることそのものがかなりモチベーションになっています(菅原さん)」

リーダー部門は「昭和で時が止まっている」

長谷川さんと菅原さんいわく「リーダー部門は昭和で時が止まっている」という。確かに学ランや袴をビシッと着こなし、声を張り上げて応援する姿は昭和のイメージかもしれない。一方で新しい風も感じられる。部門長の佐藤さんを筆頭に女性の活躍も目ざましい。

「確かに男女の差はあって、いくら大きく力強くやっても、男性に比べて見劣りしてしまう部分もあるんです。でも女性ならではのしなやかさやキレの良さというのは、練習すればどんどん身についていきます。それぞれの得意な部分を生かせるのはリーダーのいいところです(佐藤さん)」

社会で役立つ「ルール厳守」と「先輩へのマナー」

東洋大学應援指導部にも伝統的なしきたりはある。チアリーダー部門でもチームワークが良いながら、上下関係ははっきりしている。周りをよく見て目上に対し失礼のない行動をすることが必要だ。

「慣れるのに時間はかかりましたが、年上の方への振舞い方が就職活動を通じてすごく役立ったので、下級生にもぜひ身につけてほしいと思います(菅原さん)」

リーダー部門は三部門の中でも一番厳しい規則がある。

「LINEの連絡についても細かくルールがあって、それはやはり社会に出てから困らないようにとルールを作っています。

リーダーならではでいうと、『部旗』は部の宝で、大学の宝です。これについては他部門も絶対厳守のルールがあります。例えば先に取り付ける『竿頭』という部分が付けられた瞬間から前を横切ってはいけないとか、床に絶対つけないとか。太鼓も部の宝なので、許可がないときは触ったり寄りかかったりも禁止しています。学ランは家を出る時から必ず着ています(佐藤さん)」

「負けているとき、苦しいときこそ応援が必要」

今年の東洋大学應援指導部は、71名という部員数が大きな強みだ。

今年のテーマは「共鳴」。一人ひとりの力が大きな共鳴となる。実際に声を出すのはリーダーに限らない。楽器担当もチアリーダーも「声を出す」のは應援指導部ならではだ。

佐藤さんが忘れられない場面がある。「戦国東都」とも言われる東都大学野球リーグは入れ替えも激しい。東洋大は一部に上がったばかりの秋季リーグで最下位になり、二部優勝の駒澤大と入れ替え戦を行った。リーグ戦とは違う緊張の中、「リードした10回裏ツーアウトからまさかのサヨナラ負け」に選手たちがグラウンドに崩れ落ちる。

應援指導部も泣き崩れる部員が続出した。

「その時に思ったのは、勝っている時に楽しく応援することは誰でもできる。負けていたり、苦しいときこそ必要なのが応援で、だからそこに覚悟を持ってやらなきゃいけない。今は一部でも、一部にいることは当たり前じゃない。覚悟を持って応援することを伝えられる先輩でいなければと。応援に対しての向き合い方も、その時からすごく変わりました」

「愛される応援団体」に

応援をしていて一番嬉しいことは、「試合後に『応援ありがとう』って言ってもらえること」だと佐藤さんは言う。

お客さんから差し入れをもらうこともあり、リーグ戦最後の日など袋がパンパンになるくらいもらうこともある。

よく応援席に来てくれる人も多く、顔を覚えて「1年のときより切れがよくなったね」「上手になったね」と声をかけてくれることもあるそうだ。

菅原さんが常に心がけるのも「一人でも多く東洋大学のファンを作りたい」ということ。長谷川さんも「応援してくださる人をすごく大事にしたいと思っています」と同じ気持ちを持つ。

「演舞をやるときも、やはり見に来てくれる人がいないとやる意味やモチベーションがなくなってしまう。今私たちは応援しているけれども、私たちを応援してくれる人がいるというのを忘れないようにしたいと思っています(長谷川さん)」

この後、4年生にとっては最後になる1月の箱根駅伝まで、さまざまな応援が続いていく。残りの期間への意気込みを佐藤さんは語る。

「応援は試合に行けば誰でもできるとは思いますが、この三部門が集まって、選手がいて、お客さんがいて、という応援はここでしかできないことだと思います。東洋大の『鉄紺魂』で、71名全員が全力を出し切る、というのを続けていきたいと思います」

東洋大学の運動部を見るときには、彼ら彼女らにも注目し、応援という「共鳴」を味わってみて欲しい。

(取材・文/井上尚子 写真提供/東洋大学應援指導部)